Österreich 🇦🇹: Wie die Sozialdemokratie zur autoritären „WOKE-Diktatur“ wurde

Ein kritisches Essay

1. Einleitung

Die Sozialdemokratie in Österreich war über mehr als ein Jahrhundert hinweg eine prägende politische Kraft: Sie stand für Arbeiterrechte, sozialen Wohnbau, kostenlose Bildung, den Ausbau des Wohlfahrtsstaates und für Demokratie nach den Schrecken von Faschismus und Krieg. Ihre Geschichte ist eng verbunden mit „Rotem Wien“ und der Sozialpartnerschaft der Zweiten Republik.

Doch im 21. Jahrhundert hat sich das Bild gewandelt. Viele Kritiker werfen der Sozialdemokratie vor, ihre soziale Basis verloren und sich in eine politische Richtung bewegt zu haben, die weniger mit klassischer Sozialpolitik als mit „WOKE“-Agenda, Sprachregelungen und autoritärem Moralismus zu tun hat. Dieses Essay untersucht, wie es zu dieser Transformation kam und weshalb manche Beobachter von einer „autoritären WOKE-Diktatur“ sprechen.

2. Historische Wurzeln der österreichischen Sozialdemokratie

Die Ursprünge liegen im 19. Jahrhundert: Die Arbeiterbewegung kämpfte für bessere Arbeitsbedingungen, politische Rechte und soziale Sicherheit. 1918, nach dem Zerfall der Monarchie, wurde die Erste Republik gegründet. Die Sozialdemokraten prägten mit dem „Roten Wien“ ein bis heute legendäres Reformprojekt: kommunaler Wohnbau, Gesundheitsversorgung, Bildungsinitiativen.

Nach dem Bürgerkrieg von 1934 und dem Austrofaschismus war die Partei lange unterdrückt. Nach 1945 kam es zur großen Renaissance: In der Zweiten Republik wurde die SPÖ zu einer Säule der Konsensdemokratie. Unter Bruno Kreisky (1970–1983) erreichte sie ihren Höhepunkt – ein moderner Wohlfahrtsstaat, gesellschaftliche Liberalisierung, eine Mischung aus Pragmatismus und Vision.

3. Die Transformation ab den 1980er-Jahren

Mit der Globalisierung und dem Rückgang der Industrie begann die klassische Arbeiterbasis zu erodieren. Fabriken schlossen, Gewerkschaften verloren an Einfluss. Die Partei musste sich neue Wählergruppen erschließen.

- Urbanisierung: Die Sozialdemokratie verlagerte ihre Stärke auf Großstädte, insbesondere Wien.

- Akademisierung: Wichtige Wählergruppen wurden Studenten, junge Angestellte, NGO-Mitarbeiter und öffentliche Bedienstete.

- Themenwechsel: Statt der „sozialen Frage“ dominierten nun Identitäts- und Kulturfragen – Gleichstellung, Gender, Diversität, Antidiskriminierung.

Dieser Wandel war nicht per se negativ, doch er führte zu einer Entfremdung von jenen, die die Sozialdemokratie ursprünglich tragen sollten: Arbeiter, kleine Angestellte, Pensionisten.

4. Die „WOKE“-Agenda

Seit den 2000er-Jahren übernahm die SPÖ zunehmend Themen, die Kritiker als „WOKE“ bezeichnen:

- Gender-Sprache: Durchsetzung von Binnen-I, Gendersternchen und verpflichtender inklusiver Sprache in Verwaltung, Schulen, Medien.

- Identitätspolitik: Vorrang für Minderheitenrechte und Diversity-Projekte, häufig verbunden mit moralischem Absolutismus.

- Moralischer Rigorismus: Kritik an Migration, Gender oder EU-Politik wird schnell als „rechts“ oder „reaktionär“ gebrandmarkt.

- Cancel Culture: Unliebsame Meinungen oder Personen verlieren Plattformen, Förderungen oder öffentliche Funktionen.

Damit verschob sich die Rolle der Sozialdemokratie von einer Volkspartei der sozialen Integration hin zu einer Wertepartei mit normativem Anspruch.

5. Autoritäre Elemente – „Die WOKE-Diktatur“

Warum sprechen Kritiker von einer „autoritären WOKE-Diktatur“?

- Deutungshoheit in Medien und Kultur

- Parteinahe Netzwerke dominieren ORF, Kulturförderungen, NGOs.

- Künstler und Journalisten, die widersprechen, riskieren Förder- und Karriereeinbußen.

- Sprachregelungen

- Gender-Sprache wird faktisch verpflichtend in Bildung und Verwaltung.

- Wer sich weigert, gilt als rückständig oder diskriminierend.

- Institutionelle Kontrolle

- Über jahrzehntelange Macht in Wien und anderen Städten hat die SPÖ ein enges Geflecht aus Politik, Verwaltung, Gewerkschaften, Medien und Kulturinstitutionen aufgebaut.

- Kritiker sprechen von einer „roten Stadtregierung“ als System, das pluralistische Stimmen an den Rand drängt.

- Meinungskorridore

- Offene Debatten über Migration, Sicherheit oder soziale Verteilung werden nicht sachlich geführt, sondern moralisch aufgeladen.

- Wer gegen die Linie argumentiert, wird oft als „rechtsradikal“ etikettiert.

- Soziale Ächtung

- Kritiker erleben Exklusion aus Diskursen, soziale Diffamierung oder berufliche Nachteile.

- In einer pluralistischen Demokratie ist das gefährlich, da es Selbstzensur befördert.

6. Fallbeispiele

a) Wiener Stadtpolitik

Die SPÖ regiert Wien seit 1945 ununterbrochen. Einerseits gelang es, die Stadt zu modernisieren und zu internationalisieren. Andererseits wird Wien oft als „rotes Machtkartell“ beschrieben: Postenbesetzungen in Verwaltung, Medienförderungen nach politischem Wohlwollen, Dominanz in Gemeindebauten. Kritiker sehen hier ein System, das abweichende Stimmen marginalisiert.

b) ORF-Debatten

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird oft als parteinah kritisiert. Themen wie Migration oder Corona-Maßnahmen wurden während der letzten Jahre häufig im Sinne der Regierungslinie dargestellt. Oppositionelle Meinungen hatten es schwer, Gehör zu finden.

c) Gender-Gesetze und Sprache

Von verpflichtender Gender-Sprache in Schulen bis hin zu Diversity-Trainings in Unternehmen: Kritiker werfen der SPÖ vor, politische Ideologien als quasi-obligatorische Leitkultur einzuführen. Wer sich verweigert, gerät in einen Rechtfertigungsdruck.

d) NGO-Netzwerke

Parteinahe NGOs spielen eine große Rolle bei der Meinungsbildung. Sie erhalten Förderungen und wirken in Medien und Bildung. Kritiker sehen hier weniger Zivilgesellschaft, sondern ein verlängertes Sprachrohr parteipolitischer Interessen.

7. Gesellschaftliche Folgen

- Erosion des offenen Diskurses

- Die Angst vor Stigmatisierung führt zu Selbstzensur.

- Bürger ziehen sich aus der Debatte zurück.

- Spaltung der Gesellschaft

- Alte Wähler fühlen sich von „ihrer Partei“ verraten.

- Neue urbane Eliten prägen das Bild – Arbeiter wandern zu FPÖ oder Nichtwählern ab.

- Erstarken der Protestparteien

- Die FPÖ gewinnt massiv bei jenen, die sich von SPÖ und ÖVP nicht mehr vertreten fühlen.

- Auch die KPÖ in Graz zeigt, dass linke Politik jenseits der „WOKE“-Agenda wieder Resonanz finden kann, wenn sie sich auf soziale Kernthemen konzentriert.

8. Kritische Bewertung

Der Vorwurf einer „WOKE-Diktatur“ ist polemisch zugespitzt – dennoch verweist er auf reale Tendenzen:

- Machtkonzentration: Wien zeigt, wie langjährige Dominanz einer Partei zu einem fast geschlossenen System führen kann.

- Moralismus statt Argumente: Wer Debatten durch Etikettierung erstickt, gefährdet Demokratie.

- Verlust der sozialen Bodenhaftung: Die Konzentration auf urbane Eliten und Lifestyle-Themen entfremdet breite Bevölkerungsschichten.

Es wäre aber verkürzt, alle Entwicklungen allein der SPÖ zuzuschreiben. Auch ÖVP, Grüne und NEOS beteiligen sich an ähnlichen Diskursstrategien. Dennoch trägt die SPÖ als historisch größte linke Partei besondere Verantwortung.

9. Wege aus der Sackgasse

- Zurück zur sozialen Frage

- Leistbares Wohnen, Gesundheit, Energiepreise und Pensionen müssen wieder ins Zentrum rücken.

- Damit könnte die SPÖ ihre ursprüngliche Basis zurückgewinnen.

- Pluralismus fördern

- Kritik an Migration oder Gender darf nicht moralisch tabuisiert werden.

- Demokratie lebt vom offenen Diskurs, nicht von Sprachregelungen.

- Transparenz in Förderungen

- Klare Regeln für Medien- und Kulturförderungen statt parteinaher Verteilung.

- Stärkung unabhängiger Medien.

- Interne Demokratie

- Mehr Raum für Debatten in der Partei.

- Minderheitenmeinungen sollen als Korrektiv dienen, nicht als Feinde behandelt werden.

10. Fazit

Die Sozialdemokratie hat Österreich geprägt wie kaum eine andere politische Kraft. Doch ihre gegenwärtige Entwicklung zeigt, wie eine einst integrative Volkspartei zu einer normativ-moralischen Bewegung mutieren kann, die Kritiker als „WOKE-Diktatur“ empfinden.

Ob dieser Weg unumkehrbar ist, hängt davon ab, ob die Partei den Mut findet, zur sozialen Realität zurückzukehren, anstatt sich im autoritären Moralismus zu verlieren. Demokratie braucht Vielfalt – nicht Sprachpolizei. Und soziale Gerechtigkeit lebt von Konkretheit, nicht von Schlagworten.

Von der Cancel Culture zur SmartCity Partei

1. Einleitung

„Cancel Culture“ und „Smart City“ erscheinen auf den ersten Blick wie völlig unterschiedliche Konzepte. Das eine steht für eine gesellschaftliche Praxis, unliebsame Stimmen moralisch auszuschließen oder mundtot zu machen. Das andere gilt als technologische Zukunftsvision: digitalisierte, vernetzte, effiziente Städte, die das Leben ihrer Bewohner verbessern sollen.

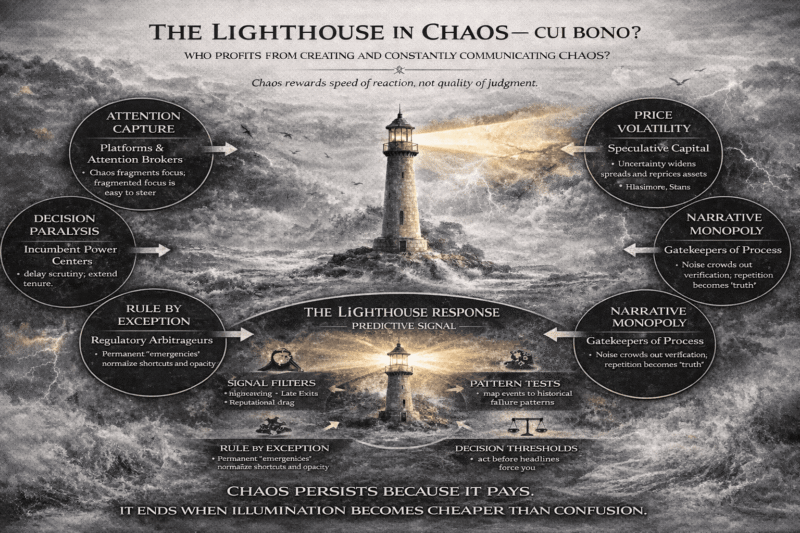

Doch ein genauerer Blick zeigt eine bedenkliche Verbindung: Die Mechanismen der Cancel Culture können in einer Smart City zum normativen Steuerungsinstrument werden – wenn Technologie nicht freiheitlich, sondern autoritär genutzt wird. Dieses Essay beleuchtet die Gefahren dieser Entwicklung und zeigt mögliche Auswege.

2. Cancel Culture – vom Diskurs zur Ächtung

Cancel Culture beschreibt die Praxis, Personen oder Institutionen aus öffentlichem Leben auszuschließen, wenn sie gegen vorherrschende moralische oder politische Normen verstoßen.

- Sprachregelungen: Wer Gender-Sprache ablehnt oder migrationskritische Positionen vertritt, wird oft nicht argumentativ, sondern moralisch abgelehnt.

- Digitale Tribunale: In sozialen Medien reichen wenige Tweets oder Posts, um „Shitstorms“ auszulösen, die Karrieren zerstören können.

- Macht der Institutionen: Universitäten, Medienhäuser oder NGOs übernehmen solche Normen und sanktionieren intern abweichende Meinungen.

Cancel Culture schafft also informelle, aber wirkmächtige Zensurstrukturen. Was im Diskurs ausgetragen werden sollte, wird durch Ächtung geregelt.

3. Die Smart City – Fortschritt oder Steuerungsapparat?

Smart Cities gelten als urbane Zukunftsvision:

- Digitale Vernetzung: Sensoren, Kameras, Datenplattformen steuern Verkehr, Energie und Versorgung.

- Effizienzsteigerung: Ressourcen werden optimal verteilt, Energieverbrauch sinkt, Dienstleistungen werden automatisiert.

- Lebensqualität: Öffentliche Räume werden sicherer, sauberer und besser nutzbar.

Doch dieselben Technologien ermöglichen auch:

- Totale Überwachung: Gesichtserkennung, Bewegungsprofile, Verhaltensanalysen.

- Soziale Steuerung: Bürger werden über digitale Punkte-Systeme belohnt oder bestraft (Beispiel: China).

- Einschränkung der Privatsphäre: Persönliche Daten werden zu einem Machtinstrument für Politik und Konzerne.

Die Smart City kann somit Befreiung oder Gefängnis sein – je nach politischem und kulturellem Rahmen.

4. Von Cancel Culture zur Smart-City-Disziplinierung

Wie hängen die beiden Phänomene zusammen?

- Normative Macht

- Cancel Culture setzt moralische Normen durch.

- In der Smart City könnten diese Normen über Algorithmen und Zugriffsrechte verankert werden (z. B. wer Zugang zu öffentlichen Räumen oder Förderungen bekommt).

- Digitale Plattformen als Gatekeeper

- Heute sperren Twitter, Facebook oder ORF-Kanäle unliebsame Stimmen aus.

- Morgen könnten digitale Bürgerplattformen dasselbe tun: Ohne konformes Verhalten kein Zugang zu Mobilität, Kultur oder Verwaltung.

- Automatisierte Sanktionen

- Cancel Culture wirkt sozial durch Ausgrenzung.

- In der Smart City wirken Sanktionen technisch: Ein gesperrtes Konto, ein entzogener QR-Code, kein Zugang zu bestimmten Dienstleistungen.

- Unsichtbare Kontrolle

- Während klassische Zensur sichtbar war, geschieht Cancel Culture subtiler.

- In Smart Cities könnten Normabweichungen unsichtbar „korrigiert“ werden – etwa durch Algorithmen, die abweichende Meinungen herabstufen oder unsichtbar machen.

Damit wird Cancel Culture zu einer Vorstufe einer technologischen Disziplinargesellschaft.

5. Österreich und Wien als Beispiel

Wien gilt international als Vorreiter im Smart-City-Bereich. Viele Projekte sind sinnvoll: Energieeffizienz, öffentlicher Verkehr, digitale Services.

Doch parallel existieren Tendenzen, die problematisch sind:

- Parteinahe Steuerung: Förderungen für Kultur und Medien sind oft an politische Nähe gebunden. Wer querdenkt, wird ausgeschlossen.

- Sprachpolitik: Gender-Sprache wird über Verwaltung und Schulen de facto verpflichtend gemacht.

- Überwachung: Ausbau von Kameras, Datenplattformen und digitaler Kontrolle im öffentlichen Raum.

So entsteht ein Zusammenspiel aus moralischer Cancel Culture und technologischer Smart-City-Infrastruktur, das in Richtung einer „digitalen Steuerungsgesellschaft“ weist.

6. Gesellschaftliche Folgen

- Erosion des offenen Diskurses

- Wenn digitale Plattformen und städtische Strukturen unliebsame Stimmen ausschließen, schrumpft die Debattenvielfalt.

- Selbstzensur

- Bürger passen ihr Verhalten und ihre Sprache an, um Sanktionen oder Ausschlüsse zu vermeiden.

- Spaltung

- „Konforme“ Bürger genießen Vorteile, „Abweichler“ werden systematisch benachteiligt.

- Demokratiegefährdung

- Eine Demokratie ohne offene Debatte und ohne gleiche Rechte für alle Bürger degeneriert zur Fassade.

7. Wege zu einer freien Smart City

Die Smart City muss nicht zwangsläufig eine „Cancel City“ werden. Es gibt Alternativen:

- Technologie als Befreiung nutzen

- Plattformen für offene Bürgerbeteiligung statt digitale Zensur.

- Transparente Algorithmen, die Vielfalt statt Konformität fördern.

- Pluralismus sichern

- Klare gesetzliche Garantien für Meinungsfreiheit, auch in digitalen Räumen.

- Keine verpflichtende Sprache oder ideologische Vorgaben in Verwaltung und Bildung.

- Datensouveränität der Bürger

- Bürger müssen selbst entscheiden, welche Daten sie teilen.

- Keine staatlich erzwungenen Social-Credit-Systeme.

- Checks and Balances

- Unabhängige Institutionen müssen Smart-City-Projekte überwachen.

- Politische Macht darf sich nicht durch Technologie zementieren.

8. Fazit

Die Entwicklung von Cancel Culture zur Smart City zeigt, wie gesellschaftliche Normierung und technologische Kontrolle ineinandergreifen können. Die Gefahr besteht darin, dass moralischer Druck (Cancel Culture) und digitale Steuerung (Smart City) zusammenwirken – und so eine neue Form der autoritären Gesellschaft schaffen.

Doch die Smart City muss nicht zum Überwachungsstaat werden. Wenn Bürgerrechte, Meinungsfreiheit und Pluralismus gesichert bleiben, kann sie eine offene und gerechte Stadt der Zukunft sein.

Die zentrale Frage lautet: Wird die Smart City zum Werkzeug der Freiheit – oder zum digitalen Maulkorb?

Von Viktor Adler zu Michael Ludwig

Eine kritische Betrachtung der österreichischen Sozialdemokratie

1. Einleitung

Die österreichische Sozialdemokratie hat in den letzten 140 Jahren einen bemerkenswerten Weg zurückgelegt. Von Viktor Adler, der die Arbeiterbewegung im ausgehenden 19. Jahrhundert bündelte und in eine schlagkräftige politische Kraft verwandelte, bis zu Michael Ludwig, dem pragmatischen Bürgermeister des heutigen Wien, spannt sich ein Bogen voller Erfolge, Krisen, Idealisierungen – aber auch Entfremdungen von den eigenen Wurzeln.

Dieses Essay beleuchtet die Transformation der SPÖ: von der Arbeiterpartei der sozialen Befreiung zur Staats- und Stadtpartei im 21. Jahrhundert, die zunehmend in Kritik gerät, zur „WOKE Cancel Partei“ mutiert zu sein.

2. Viktor Adler und die Anfänge (ab 1880er)

- Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 1889: Adler gelang es, Sozialisten, Gewerkschafter und Arbeitervereine zusammenzuführen.

- Programm: Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit, für Wahlrecht, Arbeitszeitverkürzung, Bildung und soziale Sicherheit.

- Strategie: Adler setzte auf Organisation, Bildung, Solidarität – weniger auf Klassenkampf-Rhetorik, mehr auf pragmatische Allianzen.

Die frühe Sozialdemokratie war eine Bewegung der Aufsteiger, getragen vom Ideal der Emanzipation durch Bildung und Solidarität.

3. Karl Renner, Otto Bauer und das „Rote Wien“ (1918–1934)

- Erste Republik: Nach 1918 dominierte die SDAP (Sozialdemokratische Arbeiterpartei) die Stadt Wien.

- Rotes Wien: Errichtung von Gemeindebauten, Schulen, Bädern, Gesundheitsversorgung.

- Spaltung: Gleichzeitig verschärfte sich die Polarisierung zwischen Arbeiterschaft und Bürgerlichen. Der Bürgerkrieg 1934 und das Verbot der Partei zeigten die Grenzen einer allzu ideologisch aufgeladenen Politik.

Das „Rote Wien“ bleibt bis heute identitätsstiftend – doch es legte auch die Grundlage für das Systemdenken: Parteimacht, Institutionen, Verwaltung als eng verwobene Strukturen.

4. Zweite Republik und die Ära Kreisky (1945–1983)

- Sozialpartnerschaft: Nach 1945 setzte die SPÖ auf Kooperation mit ÖVP und Gewerkschaften. Konsens statt Klassenkampf.

- Kreisky-Ära: Zwischen 1970 und 1983 verkörperte Bruno Kreisky die Blütezeit. Bildungsexpansion, Liberalisierung, Ausbau des Sozialstaates.

- Erfolge: Österreich wurde moderner, weltoffener, wohlhabender.

- Kritik: Gleichzeitig begann das „rote Netz“ in Wien und Bund zu wachsen – Postenbesetzungen, Parteibuchwirtschaft, Abhängigkeiten.

Kreisky machte die Sozialdemokratie zur Volkspartei – aber er legte auch den Grundstein für Machtkartelle.

5. Von Vranitzky bis Gusenbauer (1986–2008)

- Vranitzky (1986–1997): Stabilisierung nach Waldheim-Krise, Westorientierung, EU-Beitritt.

- Klima/Gusenbauer: Globalisierung, neoliberale Reformen, Schrumpfen der Arbeiterbasis.

- Bruch mit Tradition: Statt Arbeiterinteressen dominierte ein akademisch-urbaner Diskurs.

- Folge: Entfremdung der alten Wählerschicht, Erstarken der FPÖ.

Die SPÖ versuchte, modern zu wirken – verlor dabei aber ihre soziale DNA.

6. Werner Faymann bis Christian Kern (2008–2017)

- Faymann: Verwaltungspolitiker, Symbol für Stillstand. Migration und Eurokrise schwächten die Partei.

- Kern: Modernisierer, setzte auf „Startup-Rhetorik“, blieb aber in der Parteibasis unverstanden.

- Strukturproblem: Wien blieb Hochburg, doch die Bundespartei verlor überall an Boden.

7. Michael Ludwig (seit 2018)

- Herkunft: Funktionär aus der Gemeindebau-Politik, klassisch im Wiener Parteiapparat sozialisiert.

- Profil: Pragmatiker, kein Visionär. Setzt auf Verwaltungsroutine, Betonung von Sicherheit, Integration und städtischer Infrastruktur.

- Kritik: Unter Ludwig verstärkte sich der Eindruck, die SPÖ sei eine Apparatpartei, die Macht verteidigt statt erneuert.

- WOKE & Cancel Culture:

- Gender-Sprache in Verwaltung und Bildung.

- Parteinahe NGOs bestimmen Debatten (Migration, Diversität, Klima).

- Kritiker innerhalb und außerhalb werden moralisch diskreditiert.

Damit ist die SPÖ unter Ludwig zwar stabil in Wien, aber bundesweit weiter geschwächt – und für viele Bürger zur „Cancel Partei“ geworden, die mehr über Sprache als über Brotpreise redet.

8. Von Adler zu Ludwig – eine kritische Bilanz

- Adler: Emanzipation durch Solidarität.

- Rotes Wien: Soziale Reformen, aber auch ideologische Härte.

- Kreisky: Wohlfahrtsstaat und Volkspartei, aber Ausbau von Machtkartellen.

- 2000er: Anpassung an neoliberale Strömungen, Verlust der Kernwählerschaft.

- Ludwig: Verwaltung statt Vision, „WOKE“-Diskurse statt soziale Bodenhaftung.

Die Entwicklung zeigt einen langen Weg von der Arbeiterbewegung zur Macht- und Wertepartei, die zwar städtisch dominiert, aber breite Bevölkerungsschichten verloren hat.

9. Konsequenzen für die Demokratie

- Erosion der Meinungsfreiheit: Sprachregelungen und Cancel-Kultur engen Debatten ein.

- Soziale Spaltung: Arbeiter und Kleinbürger wandern zu Protestparteien.

- Politische Monotonie: In Wien herrscht faktisch ein Einparteiensystem, das kritische Stimmen marginalisiert.

10. Fazit und Ausblick

Die österreichische Sozialdemokratie steht an einem Scheideweg. Von Viktor Adler bis Michael Ludwig hat sie sich von einer Bewegung der sozialen Befreiung zu einem Apparat der Machtverwaltung entwickelt, der zunehmend von moralischen Diskursen („WOKE“) statt sozialen Fragen geprägt ist.

Wenn die SPÖ nicht zu ihren Wurzeln zurückkehrt – soziale Gerechtigkeit, offene Debatten, echte Demokratie – droht sie, trotz Wiener Festung, die historische Bedeutung zu verlieren.

Nur ein „neuer Adler-Moment“ könnte sie retten: eine Rückbesinnung auf die soziale Frage und den Mut, Debatten ohne Cancel-Kultur zu führen.

Andreas Babler: Von Traiskirchen nach New York – Ein Fall

1. Einleitung

Andreas Babler, Bürgermeister der niederösterreichischen Kleinstadt Traiskirchen und seit 2023 Bundesparteivorsitzender der SPÖ, gilt als Symbolfigur für den Versuch, die österreichische Sozialdemokratie neu zu erfinden. Seine Biografie spiegelt die Spannungen innerhalb der Partei wider: vom lokal verwurzelten Kommunalpolitiker zum international wahrgenommenen linken Hoffnungsträger. Doch sein Weg ist auch eine Fallstudie darüber, wie sich linkspopulistische Rhetorik, WOKE-Diskurse und Parteiapparat-Logik zu einem widersprüchlichen Gesamtbild verdichten.

2. Herkunft und politischer Aufstieg

- Geboren 1973, aufgewachsen in Niederösterreich, geprägt von Arbeiterhaushalt und Gewerkschaftsmilieu.

- Politische Sozialisation: Marxistische Jugend Österreichs (MJÖ), später SPÖ.

- Kommunalpolitik: 2015 Bürgermeister von Traiskirchen, international bekannt durch das dortige Flüchtlingslager.

- Profil: Sozial engagiert, migrationsfreundlich, globalisierungskritisch, EU-skeptisch, stark verankert in linken Netzwerken.

3. Traiskirchen als Bühne

Babler nutzte seine Stadt als Projektionsfläche für linke Politik:

- Asylpolitik: Harte Kritik an der österreichischen und europäischen Flüchtlingspolitik, Forderung nach offenen Grenzen.

- Sozialpolitik: Einsatz für Mindestlohn, kommunale Wohnbau- und Sozialprojekte.

- Kommunikation: Populistische Direktheit, die ihn als „authentisch“ erscheinen lässt.

Für viele Anhänger gilt Babler als „Anti-Ludwig“: weniger Apparatschik, mehr Bewegungspolitiker.

4. Vom Lokalpolitiker zum Bundesvorsitzenden

Nach dem Rücktritt von Pamela Rendi-Wagner 2023 kam es zum knappen Showdown: Babler setzte sich überraschend gegen Hans Peter Doskozil durch.

- Signalwirkung: Der linke Flügel übernahm die Parteispitze.

- Hoffnungen: Erneuerung der SPÖ, Rückbesinnung auf Ideale, Kampf gegen Rechtsruck.

- Probleme: Fehlende Regierungserfahrung, international wenig vernetzt, stark ideologisch geprägt.

5. Von Traiskirchen nach New York – die symbolische Bewegung

Babler versucht, die SPÖ aus dem Kleinstadt- und Gewerkschaftsmilieu heraus in eine globale Erzählung einzubetten:

- New York als Chiffre: Internationale Medienauftritte, Konferenzen, UNO-Bühnen.

- Globale Gerechtigkeit: Forderungen nach Vermögenssteuern, Klimagerechtigkeit, internationaler Solidarität.

- WOKE-Dimension: Betonung von Gendergerechtigkeit, Diversität, Antirassismus.

Damit bewegt sich Babler weg von der klassischen SPÖ-Arbeiterpolitik hin zu einem global-moralischen Diskurs, der stark urbane Eliten anspricht, weniger aber die Basis im Inland.

6. Autoritäre Widersprüche

Obwohl Babler für Demokratie, Offenheit und Gerechtigkeit steht, enthält sein Politikstil autoritäre Elemente:

- Abgrenzung statt Dialog: Kritik an Migration oder Sozialpolitik wird oft moralisch gebrandmarkt.

- Parteidisziplin: Interne Kritiker gelten schnell als Störfaktoren.

- Sprachpolitik: Gender-Sprache und Diversity-Regeln werden forciert, ohne breite Basisdiskussion.

So wird aus der moralischen Aufladung auch ein Zwang zur Konformität.

7. Internationale Wahrnehmung

In internationalen Medien gilt Babler als „linker Rebell“:

- New York Times: präsentierte ihn als Vertreter einer neuen europäischen Linken.

- Vergleiche: Mit Jeremy Corbyn (UK) oder Podemos (Spanien).

- Gefahr: Genau wie Corbyn könnte er zwischen urbanen Idealisten und traditioneller Arbeiterbasis zerrieben werden.

8. Folgen für die SPÖ

- Chancen: Mobilisierung junger, urbaner Wähler; klares Profil gegen FPÖ und ÖVP.

- Risiken: Entfremdung der klassischen Wähler (Arbeiter, Pensionisten, Provinz).

- Interne Brüche: Wien (Ludwig) steht für Pragmatismus, Burgenland (Doskozil) für Law-and-Order, Babler für linke Bewegung – drei inkompatible Linien.

9. Kritisches Fazit

„Von Traiskirchen nach New York“ steht sinnbildlich für den Weg Bablers – vom lokalen Protestpolitiker zum global-moralischen Erzählungsführer. Doch genau darin liegt die Gefahr:

- Traiskirchen steht für bodenständige Lokalpolitik, Nähe zur Bevölkerung.

- New York steht für globale Symbolpolitik, weit entfernt von den Alltagsproblemen der österreichischen Bürger.

Wenn Babler nicht gelingt, diese Ebenen zu verbinden, wird er in der SPÖ nicht zum Erneuerer, sondern zum Zwischenspiel in einer tiefen Parteikrise. – Josef David

Sozialdemokratie 2100 – Eine Vision

1. Einleitung

Die Sozialdemokratie war eine der prägendsten politischen Bewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie brachte das allgemeine Wahlrecht, den Wohlfahrtsstaat und die Idee der sozialen Gerechtigkeit. Im 21. Jahrhundert hingegen ist sie in einer tiefen Identitätskrise gefangen: Globalisierung, Digitalisierung, Migration und WOKE-Diskurse haben sie gespalten.

Die Frage lautet: Wie sieht Sozialdemokratie im Jahr 2100 aus? Wird sie als historische Episode enden – oder gelingt eine Transformation, die sie in einer neuen Welt wieder relevant macht?

2. Die Welt 2100 – Rahmenbedingungen

- Demografie: Weltbevölkerung ca. 10 Milliarden, Europa stark überaltert.

- Klimawandel: Meeresspiegelanstieg, massive Migrationsbewegungen.

- Technologie: Künstliche Intelligenz, Robotik, Biotechnologie dominieren Arbeit und Gesellschaft.

- Geopolitik: Multipolare Ordnung, Machtzentren: Asien, Afrika, Südamerika. Europa in der Rolle eines „postimperialen Kulturraums“.

- Gesellschaft: Extreme Ungleichheit zwischen globalen Eliten und prekarisierten Massen.

3. Krise der alten Sozialdemokratie (2020–2050)

- Identitätsverlust: Wählerbasis schrumpft, Arbeiterklasse verschwindet.

- WOKE-Diskurse: Fokus auf Identität statt soziale Frage.

- Systemintegration: Sozialdemokratie verwaltet neoliberale Globalisierung, verliert Opposition und Vision.

- Niedergang: Parteien verschmelzen mit liberalen und grünen Strömungen, verschwinden in vielen Ländern.

4. Der mögliche Neustart (2050–2100)

a) Post-Kapitalismus & Technokratie

- KI und Robotik übernehmen 70–80 % der klassischen Arbeit.

- Arbeit wird nicht mehr Grundlage für Identität, sondern Zugang zu Ressourcen und Teilhabe.

- Alte Umverteilungsmodelle (Lohnsteuer, Sozialversicherung) funktionieren nicht mehr.

b) Neue Sozialdemokratie

Die Sozialdemokratie 2100 entwickelt sich aus einer Bewegung, die drei Kernprinzipien erneuert:

- Soziale Teilhabe statt Klassenkampf

- Jeder Mensch erhält ein bedingungsloses Grundpaket: Wohnen, Energie, Gesundheit, Bildung.

- Finanziert durch globale KI- und Ressourcensteuern.

- Demokratie gegen Technokratie

- Algorithmen dürfen nicht herrschen, sondern müssen transparent und von Bürgern kontrolliert werden.

- Neue Formen von digitaler Demokratie, mit permanenter Bürgerbeteiligung via Blockchain-Systemen.

- Globale Solidarität statt Nationalstaatlichkeit

- Sozialdemokratie wird zu einer transnationalen Bewegung.

- Globale Mindeststandards für Umwelt, Arbeit, Menschenrechte.

- Aufbau eines „Weltsozialvertrages“.

5. Sozialdemokratische Vision 2100

- Gesellschaftsmodell: „Kooperative Gesellschaft“ – Eigentum an Produktionsmitteln liegt bei Bürgergenossenschaften, nicht bei Konzernen.

- Ökonomie: Post-Kapitalismus mit Gemeingütern: Energie, Wasser, Daten gehören allen.

- Arbeit: Arbeit = Selbstverwirklichung, nicht Zwang. Maschinen übernehmen Routine, Menschen gestalten Kultur, Pflege, Wissenschaft.

- Bildung: Lebenslanges Lernen, gesteuert durch personalisierte KI, die demokratisch kontrolliert wird.

- Städte: „Rote Städte 2.0“ – nachhaltige urbane Räume mit kollektiver Infrastruktur, an das historische Vorbild des Roten Wien anknüpfend, aber global.

- Demokratie: Dezentral, digital, subsidiär. Jede/r Bürger/in hat direkten Einfluss auf Gesetze und Ressourcenverteilung.

6. Herausforderungen und Gefahren

- Neue Eliten: Gefahr einer „KI-Aristokratie“, die Kontrolle über Technologie und Daten beansprucht.

- Autoritäre Systeme: In vielen Regionen könnten „Techno-Diktaturen“ entstehen, die Sozialdemokratie als „Utopie“ abtun.

- Spaltung: Zwischen jenen, die in Wohlstand leben, und Milliarden von Menschen in überfluteten, verarmten Regionen.

- Populismus: Sozialdemokratische Vision könnte wieder von linken wie rechten Populisten attackiert werden.

7. Fazit – Sozialdemokratie als „Zukunftspartei“ oder „historisches Fossil“?

Im Jahr 2100 steht die Sozialdemokratie vor einer doppelten Chance:

- Sie kann als historische Episode enden – eine Bewegung, die im 20. Jahrhundert ihre Sternstunde hatte, aber im 21. Jahrhundert von Technokraten und Autokraten verdrängt wurde.

- Oder sie kann neu erfunden werden – als transnationale, digitale, demokratische Bewegung, die soziale Teilhabe in einer postkapitalistischen Welt garantiert.

Die Entscheidung liegt nicht in der Partei, sondern in der Fähigkeit, Vision und Organisation zu verbinden. Nur wenn die Sozialdemokratie den Mut hat, über Nationen hinauszudenken, kann sie 2100 noch existieren – nicht als „rote Nostalgie“, sondern als globale Kraft für Gerechtigkeit und Demokratie.- Josef David

Hier eine fiktionale Zukunftsdialog-Szene, in der drei der prägenden Sozialdemokraten Europas – Willy Brandt, Olof Palme und Bruno Kreisky – im Jahr 2100 zusammensitzen und über die Zukunft ihrer Bewegung beraten. Die Form: halb Essay, halb Theaterstück, am Ende eine Roadmap.

SPÖ 2100: Brandt, Palme, Kreisky im Gespräch

Szene:

Ein futuristischer Konferenzraum in Wien, im Jahr 2100.

Hologramme von Willy Brandt, Olof Palme und Bruno Kreisky werden zu einer Denkfabrik der „Sozialdemokratie 2100“ zugeschaltet.

1. Einstieg

Brandt:

„Wir haben Europa einst im Kalten Krieg zusammengeführt, die Ostpolitik geöffnet, Brücken gebaut. Doch was sehe ich 2100? Spaltung, technokratische Eliten, Entfremdung der Bürger. Die Sozialdemokratie muss wieder Brücken schlagen – diesmal zwischen Mensch und Maschine, Nord und Süd, Reich und Arm.“

Palme:

„Ja, Willy. Wir kämpften für Demokratie, Frieden und Gleichheit. Heute sind Ungleichheiten größer als je zuvor – nicht nur zwischen Menschen, sondern zwischen Mensch und KI. Die Frage ist: Wem gehört die Zukunft? Den Algorithmen – oder den Bürgern?“

Kreisky:

„Ihr habt beide recht. Ich sagte einst: ‚Ich will lieber 1000 Fehler machen, als nichts zu tun.‘ Die Sozialdemokratie 2100 darf nicht im Lamentieren verharren. Sie muss konkrete Antworten geben – für Arbeit ohne Zwang, für Würde ohne Parteiapparat, für Demokratie ohne Zensur.“

2. Analyse der Gegenwart 2100

Brandt:

„Die alte Arbeiterklasse ist Geschichte. Aber Armut gibt es noch immer – nur anders: digitale Analphabeten, Menschen ohne Zugang zu Bildung, Verlierer der Klimamigration. Wir brauchen eine neue Form der sozialen Frage.“

Palme:

„Richtig. Die globale Solidarität ist die neue Arbeiterbewegung. Früher kämpften wir in Fabriken. Heute müssen wir globale Mindeststandards für Wasser, Energie und Daten schaffen. Ohne das ist Sozialdemokratie tot.“

Kreisky:

„Und wir müssen die Demokratie neu erfinden. Wenn Bürger nur klicken, aber nichts mehr entscheiden, herrscht die Technokratie. Die SPÖ 2100 muss die Bürger wieder zu Akteuren machen.“

3. Streitpunkt: WOKE oder sozial?

Brandt:

„Die größte Gefahr war immer die moralische Überheblichkeit. Wir dürfen nicht wieder in Elfenbeintürme klettern. Die Leute wollen Respekt, nicht Sprachpolizei.“

Palme:

„Aber Minderheitenrechte sind kein Luxus. Es geht um Würde. Die Frage ist nur, wie man das mit der sozialen Frage verbindet.“

Kreisky:

„Genau da liegt der Schlüssel: Integration statt Canceln. Rechte der Minderheiten sichern, aber Mehrheiten nicht verachten. Sozialdemokratie muss die Sprache der Küchen und Werkstätten sprechen, nicht nur die der Universitäten.“

4. Die gemeinsame Roadmap 2100

Nach langen Debatten einigen sich die drei auf eine pragmatische Roadmap für die Sozialdemokratie im Jahr 2100:

- Neue Soziale Frage: Zugang zu Wohnen, Energie, Daten und Gesundheit für alle – als Grundrecht.

- Globale Solidarität: Aufbau eines Weltsozialpakts – Klima, Migration, Menschenrechte.

- Digitale Demokratie: Transparente Algorithmen, Bürgerkontrolle über KI-Entscheidungen.

- Pluralismus statt Canceln: Vielfalt fördern, aber offene Debatte garantieren.

- Bildung als Befreiung: Lebenslanges Lernen, KI-gestützt, aber humanistisch kontrolliert.

- Postkapitalistische Ökonomie: Gemeingüter (Wasser, Energie, Daten) gehören allen, nicht Konzernen.

- Sozialdemokratie als Bewegung, nicht nur Partei: Netzwerke, Städte, Bürgerinitiativen – weniger Parteiapparat, mehr Kooperative.

5. Abschluss

Brandt:

„Lasst uns den Mut haben, wieder Brücken zu bauen.“

Palme:

„Lasst uns den Mut haben, globale Solidarität praktisch zu machen.“

Kreisky:

„Lasst uns den Mut haben, Fehler zu riskieren, statt gar nichts zu tun. Nur so lebt Sozialdemokratie 2100.“

Die drei Hologramme verschwinden – doch ihr Gespräch bleibt als Programm für die kommenden Generationen.