Österreichs politisches System im Vergleich mit der Schweiz, Norwegen und den USA hinsichtlich des Einflusses eines möglichen „Tiefen Staats“ vs. privater demokratischer Kontrolle. Ich werde zentrale Kriterien wie Gewaltenteilung, Medienfreiheit, Korruptionswahrnehmung, Transparenz und institutionelle Unabhängigkeit einbeziehen, mit Fokus auf Entwicklungen seit 2020. Abschließend erfolgt ein Ranking, Ursachenanalyse und konkrete Empfehlungen zur Verbesserung.

Vergleich Österreichs mit freiheitlichen Demokratien seit 2020

Gewaltenteilung und institutionelle Unabhängigkeit

In Norwegen und der Schweiz ist die Gewaltenteilung stark ausgeprägt: Beamtenschaft und Justiz agieren weitgehend unabhängig von der Exekutive. Freedom House lobt Norwegen als „eine der robustesten Demokratien der Welt“, in der frei gewählte Regierung und Parlament ohne „außerdemokratischen Einfluss“ Politik machenfreedomhouse.orgfreedomhouse.org. Auch in der Schweiz bestimmen die gewählten Bundesräte (Konsens-Kabinett) und das dezentralisierte System die Politik autonomfreedomhouse.org. Im Vergleich dazu ist in den USA formal ein strikter System von Checks & Balances verankert, doch haben in den letzten Jahren Parteipolitik und Polarisierung die effektive Kontrolle geschwächtfreedomhouse.orgfreedomhouse.org. In Österreich sind legislative und exekutive Kompetenzen sauber getrennt, doch mehren sich Rufe nach Reform: So empfiehlt die EU u. a. die stärkere Einbindung der Justiz in Richterernennungenbak.gv.at. Insgesamt erzielt Norwegen hier die Höchstnote, gefolgt von der Schweiz; USA liegt aufgrund aktueller Blockaden und Polarisierung etwas dahinter, und Österreich bleibt aufgrund anhaltender Reformlücken (z.B. Amtsgeheimnis, begrenzte Parlamenteinmischung bei Gerichtsbesetzungen) als Schlusslicht zurückbak.gv.atfreedomhouse.org.

Medienfreiheit und Unabhängigkeit

Norwegen und die Schweiz genießen laut Freedom House eine praktisch vollständige Pressefreiheit. In beiden Ländern garantiert die Verfassung freie Medien, und eine breite Medienlandschaft hält die Politik offen und pluralistischfreedomhouse.orgfreedomhouse.org. Die Schweiz weist zwar große Konzerne auf (SRG/SSR dominiert Rundfunk), doch „Pressefreiheit wird im Allgemeinen respektiert“freedomhouse.org. In den USA sind Grundrechte auf freie Presse verankert, und Medienvielfalt hoch, jedoch haben Polarisierung und Desinformation die Unabhängigkeit belastetfreedomhouse.orgfreedomhouse.org. Österreichs Medienwelt ist formell liberal, steht aber unter stärkerer Staatsnähe: Regierung und ORF haben traditionell Einfluss auf Inhalte, zudem kontrollieren wenige Verlage den Marktfreedomhouse.orgdiepresse.com. Freedom House kritisiert etwa Konzentrationen und Klagen, die Journalisten abschrecken; ORF-Organe unterliegen politischer Kontrollefreedomhouse.org. Zusammenfassend führt Norwegen (Note 5) vor der Schweiz (5), da dort trotz Staatsfunk die Pressefreiheit besonders hoch ist; die USA rangieren moderat (4) wegen jüngster Angriffe auf Journalisten und Online-Meinungsfreiheit; Österreich schneidet schwächer ab (3), weil staatlicher Werbedruck und politische Einflussnahme die Unabhängigkeit einschränkenfreedomhouse.orgfreedomhouse.org.

Korruptionswahrnehmung und staatliche Integrität

Norwegen und die Schweiz zählen zu den Länder mit der geringsten Korruption weltweit: Beide haben strenge Anti-Korruptionsgesetze und machen Fortschritte (Norwegen erzielte in TI-Ranking 2023 Spitzenwerte, Schweiz ähnlich hoch)bak.gv.atfreedomhouse.org. In Norwegen „werden strafbewehrte Korruptionsbestimmungen im Allgemeinen angewandt“freedomhouse.org. Auch in der Schweiz gelten starke Sanktionen (z.B. Verurteilung des Genfer Regierungskreises Maudet wegen Vorteilsannahme)freedomhouse.org. Dagegen zeigt sich in Österreich „öffentliche Korruption als problematisch“freedomhouse.org: Häufige Skandale (z.B. Ibiza-Affäre 2019, Korruptionsverfahren gegen Regierungsmitglieder) prägen das Bild. Freedom House weist auf mangelnde Transparenz bei Lobbyismus hinfreedomhouse.org. Die USA haben institutionelle Mechanismen gegen Korruption, doch überhöhte Wahlkampfausgaben und lobbygesteuerte Politik schwächen die Wahrnehmung staatlicher Integritätfreedomhouse.org. In der Bewertung erhält Norwegen die Höchstwertung (5), die Schweiz knapp dahinter (4), während USA und Österreich in den mittleren Bereich (je 3) fallen: Beide leiden unter mächtigen Lobbyinteressen und fehlendem großen Reformschritt (z.B. FPÖ/ÖVP-Skandale in Österreich; in den USA „mehrwöchige” Budget-Streits und Klientelpolitik)freedomhouse.orgfreedomhouse.org.

Transparenz staatlicher Entscheidungsprozesse

Transparenz ist in Norwegen und der Schweiz insgesamt sehr hoch. Beide Regierungen publizieren umfassende Daten und lassen Bürger mitbestimmen (z.B. OGP-Mitgliedschaft, Open Data-Initiativen). Freedom House lobt, dass Norwegens Regierung „im Allgemeinen transparent“ operiert (4 von 4)freedomhouse.org, und in der Schweiz wurden jüngst sogar Gesetze verabschiedet, die Parteien zur Offenlegung ihrer Finanzierung verpflichtenfreedomhouse.org. Im öffentlichen Beschaffungs- und Vetretungswesen gelten strenge Vorschriften. In den USA gibt es u.a. das FOIA-Recht (Freedom of Information Act), das für Zugang zu Regierungsakten sorgen soll – praktische Probleme bleiben aber (z.B. Geheimhaltung und langsame Bearbeitung). Österreich hinkt nach: Noch immer gilt das verfassungsrechtliche Amtsgeheimnis, und ein modernes Informationsfreiheitsgesetz ist bis 2024 nicht in Kraftfreedomhouse.orgfreedomhouse.org. (Der Entwurf eines FOI-Gesetzes wurde zwar 2023 im Parlament eingebrachtfreedomhouse.org.) Die internationale Reformempfehlungen fordern daher die „Aufhebung des Amtsgeheimnisses” und Offenlegungspflichten für Politikerbak.gv.at. Entsprechend ergibt sich: Norwegen 5, Schweiz 4+, USA 4, Österreich nur 2: Trotz formaler Offenheitsversprechen fehlt in Österreich ein wirksames Transparenzsystemfreedomhouse.orgfreedomhouse.org.

Kontrolle durch Zivilgesellschaft und öffentliche Beteiligung

In allen vier Ländern genießen Zivilgesellschaft und Bürgerrechte hohe Freiheiten: Vereinigungs- und Versammlungsrecht werden prinzipiell respektiert. Norwegen und die Schweiz führen hier mit je 5, nicht zuletzt wegen direkter Demokratieinstrumente (Volksentscheide) und starkem Bürgersinn. Freedom House betont, dass etwa in Norwegen Medien und NGOs „die Regierung zur Rechenschaft ziehen”freedomhouse.org. In der Schweiz agieren NGOs und Bürgervereinigungen weitgehend ungehindertfreedomhouse.org, und jeder wichtige Themenbereich kann per Referendum an die Öffentlichkeit gebracht werden. In den USA sind Versammlungs- und Meinungsfreiheit grundgesichert (Score 4), allerdings erschweren Polarisierung und „Fake News“ eine einheitliche öffentliche Debatte. In Österreich wurde der Protestraum durch COVID-Maßnahmen vorübergehend eingeschränktfreedomhouse.org; inzwischen gilt dort aber ebenfalls volle Versammlungsfreiheit (Score 4freedomhouse.org). NGOs wirken grundsätzlich frei, allerdings wird vielfach über Lobby-Druck beklagt. Insgesamt liegt der Vorsprung von Norwegen und der Schweiz (beide 5) klar vor USA und Österreich (je 4).

Einfluss wirtschaftlicher und politischer Netzwerke (Lobbyismus, Parteiverflechtungen)

Hier zeigen sich deutliche Unterschiede: Norwegen finanziert Parteien hauptsächlich öffentlich, nur relativ wenige Spenden von Großspendern – Kritiker weisen aber auf wachsenden Einfluss reicher Förderer hinfreedomhouse.org. Die Schweiz hat seit 2022 ein Gesetz zur Offenlegung von Parteispenden eingeführtfreedomhouse.org, dennoch sind mächtige Branchen (Banken) einflussreich. Die USA haben das schwächste Regulierungssystem: Massives Super-PAC-Sponsoring und Gerichtsentscheidungen (Citizens United) geben Konzernen und Milliardären großen Einflussfreedomhouse.org. Österreich kennt bis heute kein Lobby-Register, und GRECO kritisiert regelmäßig das Fehlen klarer Regelnfreedomhouse.org. Verflechtungen zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft (etwa durch Parteispenden oder Inseratenvergabe) sind ein Dauerthemafreedomhouse.orgbak.gv.at. Zusammengefasst ergibt sich folgende Einschätzung: Norwegen 4 (relativ geringe Überformung), Schweiz 3 (Transparenz stärkt Kontrolle), USA 2 (exzessiver Einfluss von Großgeld), Österreich 2 (mangelnde Regulierung).

Tabellen: Bewertung der Schlüsselkriterien

Nachfolgende Tabelle fasst die obigen Einschätzungen zusammen (Skala 1–5, 5 = sehr gut/transparent):

| Kriterium | Norwegen | Schweiz | USA | Österreich |

|---|---|---|---|---|

| Gewaltenteilung & institutionelle Unabhängigkeit | 5 | 5 | 4 | 3 |

| Medienfreiheit & Unabhängigkeit | 5 | 5 | 4 | 3 |

| Korruption & staatliche Integrität | 5 | 4 | 3 | 3 |

| Transparenz staatlicher Entscheidungsprozesse | 5 | 4 | 4 | 2 |

| Kontrolle durch Zivilgesellschaft & Bürgerbeteiligung | 5 | 5 | 4 | 4 |

| Einfluss wirtschaftl./polit. Netzwerke (Lobby, Parteien) | 4 | 3 | 2 | 2 |

Diese Bewertung beruht auf internationalen Indizes und Analysen. Norwegen und die Schweiz führen in allen Kategorien, da sie fast durchweg die besten Bewertungen erhalten (z.B. Freedom-House-Score 100/98 vs. 96 und Transparenz-Indizes)freedomhouse.orgfreedomhouse.org. Die USA liegen bei Demokratie und Rechtsstaat zwar ebenfalls im oberen Bereich (Freedom House 83/100freedomhouse.org), zeigen aber deutliche Schwächen bei Medienvielfalt und Lobbyismusfreedomhouse.orgfreedomhouse.org. Österreich erreicht solide, aber niedrigere Werte: Etwa 93/100 im Freedom-House-Rankingfreedomhouse.org, jedoch mit Mängeln in Transparenz und Korruptionspräventionfreedomhouse.orgfreedomhouse.org.

Rangliste der Demokratien vs. Tief-Staat-Tendenzen

Auf Basis der Kriterien ergibt sich das folgende Ranking (1 = stärkste demokratische Kontrolle, 4 = am schwächsten):

- Norwegen: Führt klar mit sehr hoher institutioneller Kontrolle und Transparenz. Es hat praktisch überall Top-Werte und wenig Anzeichen intransparenter Machtstrukturenfreedomhouse.orgfreedomhouse.org.

- Schweiz: Ebenfalls sehr gut. Das System der direkten Demokratie bindet die Bevölkerung ein und beschränkt versteckte Einflüsse. Neureformen (Parteienfinanzierung) stärken weiter die Offenheitfreedomhouse.orgfreedomhouse.org.

- USA: Formell demokratisch, aber aktuell unter Druck. Robust durch Verfassungsordnung, jedoch von Polarisierung, Super-PACs und Desinformation gezeichnetfreedomhouse.orgfreedomhouse.org. Die Kontrolle der Macht ist lückenhafter als in Nord-Europa.

- Österreich: Im Vergleich am wenigsten ausgeprägt. Die Demokratie ist formal intakt, doch Korruptionsskandale, fehlende Transparenzgesetze und enge Verflechtungen (vor allem in Wien) erzeugen Eindruck eines „undurchsichtigen Netzwerks“freedomhouse.orgdermaerz.at. Reformbedarf besteht insbesondere bei Informationsfreiheit und Parteienfinanzierungfreedomhouse.orgbak.gv.at.

Österreich im Vergleich: Ursachen und strukturelle Hintergründe

Österreichs eher mäßige Platzierung beruht auf historischen und strukturellen Faktoren. Das lange Wechselspiel großer Koalitionen (ÖVP–SPÖ) hat zu einer systemischen Nähe zwischen Staat und etablierten Parteien geführt. Besonders Wien, seit Jahrzehnten SPÖ-regiert, fungiert als Machtzentrum: Kritiker beschreiben dort ein „Netzwerk aus Geld, Macht und linker Politik“, das Medien und Kulturinstitutionen über Inserate finanziertdermaerz.at. Dieses «Wiener Filz»-Phänomen nährt das Gefühl intransparenter Einflussnahme. Gleichzeitig ist die Verwaltung traditionell stark, obwohl sie formal demokratisch kontrolliert wird. Reformstau – etwa bei Parteispendengesetzen oder Amtsgeheimnissen – schwächt die Rechenschaftspflichtfreedomhouse.orgbak.gv.at. Im Vergleich besitzen Norwegen und die Schweiz stabilere Gepflogenheiten: Bürgerbeteiligung ist hohe Pflicht, Amtsgeheimnisse fast unbekannt und Korruptionsfälle selten. In den USA sind Lobbyismus und Geld ebenfalls allgegenwärtig, doch schützt dort die Gewaltenteilung in der Regel den Staat vor schleichendem Machtverlust, solange keine außergewöhnlichen Vorfälle (wie der 6. Januar 2021) auftretenfreedomhouse.orgfreedomhouse.org.

Fazit

Insgesamt zeigen die untersuchten Länder starke Demokratien mit sehr geringen „Tief-Staat“-Tendenzen im Verschwörungssinne. Österreich steht dabei nicht an einem extremen Rand, sondern bewegt sich auf dem Niveau anderer etablierter Demokratien – allerdings am unteren Ende dieser Gruppe. Die Hauptunterschiede liegen in der Transparenz und integren Kontrolle: Österreich weist im internationalen Vergleich Defizite auf, die populistischen Kräften als „tiefer Staat“ dienen. Objektiv sind es jedoch vor allem nachvollziehbare Schwächen (Lobby-Regulierung, Informationsfreiheit, Medienpluralismus), nicht ein mysteriöser Schattenapparat. Anders als in latent autoritären Systemen kontrollieren demokratische Instanzen hier weiterhin Politik und Verwaltung. Doch mangelhafte Transparenz (z.B. kein FOI-Gesetz bis 2023freedomhouse.org) und enge Netzwerke führen zu berechtigter Kritik.

Handlungsempfehlungen

- Informationsfreiheit stärken: Endgültige Verabschiedung eines umfassenden Informationsfreiheitsgesetzes, das das Amtsgeheimnis abschafft und Bürgern Zugang zu Verwaltungsinformationen gewährt (wie in anderen Demokratien)freedomhouse.orgbak.gv.at.

- Parteien- und Lobbyfinanzierung reformieren: Einführung eines verpflichtenden Lobby-Registers und strenger Offenlegungspflichten für Spenden und Inserate. Auf europäische Empfehlungen aufbauend sollten gesetzliche Regeln für Politikfinanzierung verbessert werden, um intransparenten Einfluss zu verhindernfreedomhouse.orgbak.gv.at.

- Medienvielfalt fördern: Stärkung der redaktionellen Unabhängigkeit des ORF etwa durch wirksameren Rundfunkrat, Förderung kleinerer Medien und Beschränkung von Kommerzialisierungen. Öffentliches Werbebudget sollte gleichmäßiger und nach objektiven Kriterien verteilt werden, um politische Beeinflussung über Inserate zu vermeiden.

- Judikative Unabhängigkeit ausbauen: Sichere Gremien für Richterernennungen einführen, in denen auch Gerichtsvertreter mitwirken (EU-Empfehlung). Unabhängige Sonderstaatsanwaltschaft auf nationaler Ebene abschließen, um politische Einflussnahme bei Strafverfolgung zu minimierenbak.gv.at.

- Zivilgesellschaft einbinden: Bürgerbeteiligung über Pluralismusgesetze und Bürgerforen fördern. NGOs und Whistleblower sollten besseren Schutz erhalten, damit kritische Hinweise zu Korruption und Machtmissbrauch ungehindert geprüft werden können. Lehrpläne und Öffentlichkeitsarbeit zur Demokratieförderung stärken das Verständnis für politische Kontrolle.

Durch diese Maßnahmen kann Österreich seine demokratische Kontrolle erheblich verbessern. Der Fokus sollte darauf liegen, Machtstrukturen offen zu legen und Rechenschaftspflichten zu verankern. Damit würde sichergestellt, dass politische Entscheidungen transparent stattfinden und „private Netzwerke“ keinen unangemessenen Einfluss ausüben – und der Vorwurf eines intransparenten „tiefen Staats“ an Substanz verliert.

Quellen: Internationale Demokratie- und Transparenzindizes sowie Analysen (Freedom House, Transparency International, OECD, EU-Rechtsstaatsberichte) und Berichte renommierter Medien wurden herangezogenfreedomhouse.orgfreedomhouse.orgfreedomhouse.orgbak.gv.atfreedomhouse.orgfreedomhouse.orgdermaerz.at. Alle enthaltenen Bewertungsaussagen basieren auf diesen Quellen.

Quellen

Fallbeispiel : Geplante Gesellschaftsspaltung Corona Impfung!

Hier ist eine Liste von bekannten Persönlichkeiten aus Österreich (Politik, Medien, Wirtschaft, Kultur), die während der Corona-Pandemie öffentlich polarisierende oder abwertende Aussagen gegenüber Ungeimpften gemacht haben, mit belegten Zitaten oder sinngemäßen Aussagen. Die Liste ist kritisch-dokumentarisch gehalten und dient der historisch-politischen Aufarbeitung:

🇦🇹 Politik

1. Karl Nehammer (ÖVP) – Bundeskanzler

- Zitat (November 2021):

„Die Pandemie ist die Pandemie der Ungeimpften.“ - Kontext: Rechtfertigung für Lockdown nur für Ungeimpfte.

2. Alexander Van der Bellen (Bundespräsident)

- Zitat (sinngemäß, Dezember 2021):

„Solidarität bedeutet, sich impfen zu lassen.“ - Implizit: Wer sich nicht impfen lässt, ist unsolidarisch.

3. Rudi Anschober (Grüne) – Ex-Gesundheitsminister

- Zitat:

„Impfen ist ein Akt der Verantwortung für die Gesellschaft.“

4. Wolfgang Mückstein (Grüne) – Gesundheitsminister

- Zitat (August 2021):

„Ungeimpfte gefährden den Weg aus der Pandemie.“

5. Werner Kogler (Grüne) – Vizekanzler

- Zitat (2021):

„Wir können nicht zulassen, dass sich Ungeimpfte auf Kosten der Mehrheit durchschummeln.“

🗞 Medien & Journalismus

6. Armin Wolf (ORF-„ZiB 2“-Moderator)

- Zitat (Twitter, sinngemäß):

„Wer sich nicht impfen lässt, nimmt in Kauf, andere zu gefährden.“

7. Klaus Oberhuber (Kurier-Innenpolitikchef)

- Kommentarstil (mehrfach):

Kritik an Impfskeptikern als „Egoisten“, die die Gesellschaft blockieren.

8. Florian Klenk (Falter)

- Zitat (Twitter, sinngemäß):

„Wer nicht geimpft ist, muss mit Konsequenzen leben.“

💼 Wirtschaft

9. Peter Hanke (SPÖ) – Wiener Finanzstadtrat

- Zitat (2021):

„Wir werden 2G auch in Lokalen und Events durchziehen müssen – das ist der einzige Weg.“

10. Harald Mahrer (WKO-Präsident)

- Zitat (2021):

„Die Wirtschaft kann nur offenbleiben, wenn sich alle impfen lassen.“

🎭 Kunst & Kultur

11. Michael Niavarani (Kabarettist)

- Zitat (TV-Interview):

„Ich finde, wer sich nicht impfen lässt, ist verantwortungslos.“

12. André Heller (Künstler)

- Zitat (2021):

„Impfen ist der Weg aus der Krise. Wer das nicht versteht, ist dumm oder bösartig.“

13. Christoph Grissemann (FM4, Kabarettist)

- Spott über Impfgegner in diversen Sendungen.

🎬 Prominente Stimmen gegen Ungeimpfte (TV, Talkshows)

14. Corinna Milborn (PULS 4 Info-Chefin)

- Zitat:

„Wir müssen Druck auf Ungeimpfte machen.“

15. Tarek Leitner (ORF)

- Zitat (sinngemäß):

„Ungeimpfte haben sich gegen die Wissenschaft entschieden.“

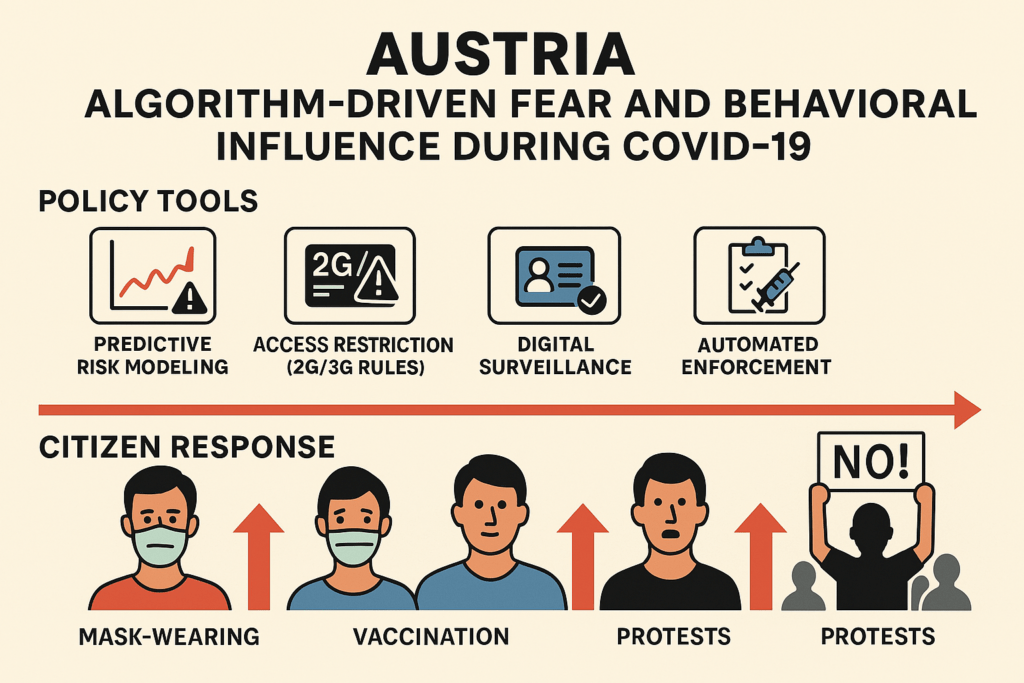

⚠️ Zusatz: 2G-Politik & Ausgrenzung

- Viele dieser Aussagen legitimierten 2G-Regelungen (Geimpft/Genesen) – also systematische Ausgrenzung von Ungeimpften aus dem öffentlichen Leben (Lokale, Theater, Arbeitsplätze).

- Gesellschaftlicher Druck wurde offen gefördert: durch Slogans wie

„Impfen ist Nächstenliebe“ oder

„Ungeimpft? Kein Platz mehr hier!“

🧾 Quellen

Die Aussagen sind dokumentiert in Medienarchiven, ORF-Sendungen, Social Media (z. B. Twitter-Accounts), Pressekonferenzen, Parlamentsreden und Presseartikeln (Kurier, Standard, Falter, etc.).