Wenn Du in Wien nicht angepasst bist, wirst Du schon zu Lebzeiten totgeschwiegen

Ein kritisches Essay über Konformität, Macht und das Schweigen in der Hauptstadt Österreichs

Umfang: ca. 2000 Wörter

1. Einleitung: Das Schweigen als Waffe

Wien – die “lebenswerteste Stadt der Welt” – wird oft mit Kultur, Kaffeehäusern, Opern und imperialer Schönheit assoziiert. Doch unter dieser glänzenden Oberfläche pulsiert ein anderer, dunklerer Rhythmus: der Zwang zur Anpassung. Wer sich in Wien nicht einfügt, nicht “leiwand” ist, wer stört, aneckt, zu laut, zu frei, zu kritisch ist, läuft Gefahr, zum Unsichtbaren zu werden – nicht durch Gewalt, sondern durch das wirksamere Mittel: das Schweigen.

In diesem Essay untersuchen wir, wie sich dieser soziale Mechanismus des „Totgeschwiegenwerdens“ in Politik, Medien, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft manifestiert, warum er so wirksam ist – und wie man ihm begegnen kann. Es ist ein Essay über die Systematik der sozialen Ausschaltung im demokratischen Gewand.

2. Die Mechanik des Tot-Schweigens

Das Totgeschwiegenwerden ist kein Zufall, sondern Teil eines unausgesprochenen gesellschaftlichen Codes, der auf einem mächtigen Fundament ruht: dem Wiener Konformitätsdogma. Dieses speist sich aus historisch gewachsenen Abhängigkeiten, obrigkeitshörigen Reflexen und einem tiefen Bedürfnis nach sozialer Harmonie – um jeden Preis.

2.1 Anpassung als Überlebensprinzip

In Wien zu leben bedeutet, das Spiel der impliziten Codes zu verstehen:

- Nicht auffallen

- Nicht stören

- Nicht hinterfragen, was nicht gefragt werden darf

Diese Regeln gelten nicht nur im politischen Raum, sondern auch in Freundeskreisen, Künstlernetzwerken, Unternehmen, Universitäten und selbst in der Nachbarschaft.

Wer ausschert, gilt als “unprofessionell”, “schwierig”, “psychisch auffällig” oder wird als „Nestbeschmutzer“ gebrandmarkt.

3. Institutionalisierte Unsichtbarkeit

In Wien arbeitet ein ganzes System daran, abweichende Stimmen nicht offen zu bekämpfen, sondern schlichtweg zu ignorieren. Diese Ignoranz ist nicht etwa aus Desinteresse geboren – sie ist strategisch, professionell und perfide organisiert.

3.1 Medien: Die Filter der Wahrnehmung

Die großen Medienhäuser in Wien – öffentlich-rechtlich und privat – sind eng mit Politik, Werbung und staatlicher Finanzierung verflochten. Wer dort nicht in das Raster passt, findet schlicht keinen Platz.

Kritische Denker, Künstler, Aktivisten oder Unternehmer, die unbequeme Wahrheiten ansprechen, werden nicht widerlegt, sondern totgeschwiegen. Ihre Bücher werden nicht rezensiert. Ihre Projekte nicht eingeladen. Ihre Podcasts nicht verlinkt. Ihre Namen nicht genannt.

3.2 Universitäten und Wissenschaft

Wissenschaft ist in Österreich zu oft Politik mit Fußnoten. Abhängigkeiten von Fördergeldern, Professuren und Netzwerken führen zu einem Klima der Selbstzensur. Der Diskurs verengt sich, Innovation erstickt im Budgetsumpf. Kritiker riskieren ihre Karriere. Die Folge: Konformität statt Kreativität.

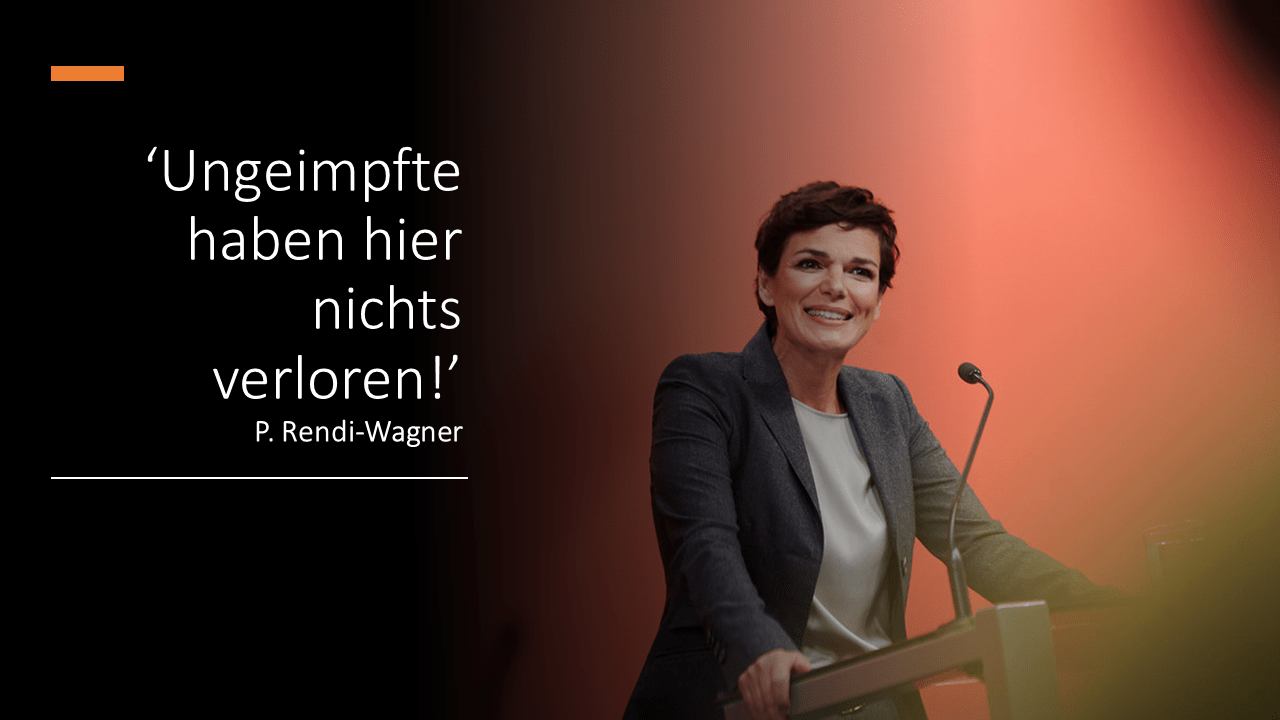

3.3 Die politische Klasse

Parteien – ob Regierung oder Opposition – haben gelernt, dass Totschweigen eine effektivere Waffe ist als Konfrontation. Kritik wird nicht inhaltlich behandelt, sondern ausgegrenzt. Investigative Fragen? Nicht beantwortet. Kritische Bürger? Nicht eingeladen. Journalisten? Nicht mehr akkreditiert.

4. Psychologie des Verschwindens

Was macht das mit jenen, die totgeschwiegen werden? Welche psychologischen Folgen hat es, wenn man zu einem „Nicht-Subjekt“ gemacht wird?

4.1 Das Gefühl der Unwirklichkeit

Viele berichten von einem Gefühl, “nicht mehr zu existieren”, obwohl sie real sind. Ihre Arbeit ist da, ihre Worte klar – aber sie verhallen im Nichts. Es entsteht ein tiefes Ohnmachtsgefühl, gepaart mit Isolation.

4.2 Die innere Zensur

Mit der Zeit entwickeln viele Selbstzweifel: „Bin ich wirklich zu radikal?“ „Übertreibe ich?“ – Das System hat es geschafft, dass sich der Widerstand selbst hinterfragt. Die Folge: Rückzug, Resignation, Anpassung oder Verbitterung.

5. Wien – Eine Stadt mit einer Geschichte des Schweigens

Diese Dynamik ist kein Phänomen der Gegenwart. Wien hat eine lange Tradition des „Wegsehens“:

5.1 Antisemitismus vor und nach 1938

Viele Wiener sahen 1938 tatenlos zu, wie jüdische Nachbarn deportiert wurden. Nach 1945 – Schweigen. Keine Aufarbeitung in den Familien, keine Wiedergutmachung der gesellschaftlichen Strukturen. Der Antisemitismus wurde verdrängt, nicht überwunden.

5.2 Schweigen über den Sozialstaat der Korruption

Das klientelistische System aus Parteibuchwirtschaft, Postenschacher und Seilschaften wurde jahrzehntelang „totgeschwiegen“, auch wenn es alle wussten. Wer es ansprach, galt als Nestbeschmutzer. Bis heute herrscht eher das Prinzip: „Was ich nicht sehe, gibt’s nicht.“

6. Wer wird totgeschwiegen? Die Zielgruppen der Unsichtbarkeit

- Künstler, die den Staat kritisieren

- Wissenschaftler, die Dogmen hinterfragen

- Bürgerinitiativen, die gegen Bauprojekte oder Überwachungssysteme vorgehen

- Journalisten, die unabhängig und investigativ arbeiten

- Politiker, die sich der Parteilinie widersetzen

- Whistleblower, die interne Missstände offenlegen

Sie alle eint: Sie werden nicht bekämpft, sondern ignoriert. Ihr Ausschluss erfolgt elegant – durch Schweigen, Desinteresse, bürokratische Verzögerung oder subtile Diffamierung.

7. Die digitale Dimension des Schweigens

Mit dem Aufkommen digitaler Medien hätte man annehmen können, dass das Schweigen bricht. Doch auch hier hat sich das System angepasst.

7.1 Algorithmen & Sichtbarkeit

Unbequeme Stimmen werden durch Algorithmen niedrig gerankt, ihre Inhalte nicht geteilt, ihre Accounts entmonetarisiert oder gelöscht – nicht durch offenen Widerstand, sondern durch unsichtbare Filter.

7.2 Cyber-Totschweigen

Ein neuer Mechanismus ist das digitale Schweigen: Follower werden entfernt, Beiträge nicht mehr ausgespielt, Interviews ignoriert – ein modernes Äquivalent zur analogen Unsichtbarkeit.

8. Widerstand gegen das Schweigen

8.1 Unabhängige Plattformen

Blogs, Substack, Telegram-Kanäle, lokale Podcasts – sie sind oft die letzten Orte, an denen das Schweigen gebrochen wird. Doch sie brauchen Mut, Ausdauer – und Leser.

8.2 Vernetzung

Totgeschwiegene müssen sich verbinden. Wenn viele Unsichtbare gemeinsam auftreten, entsteht Sichtbarkeit. Die “Community der Ausgeschlossenen” ist die Keimzelle einer neuen Öffentlichkeit.

8.3 Sichtbarkeitsstrategien

- Öffentliche Interventionen

- Kunst im öffentlichen Raum

- Guerilla-Media-Kampagnen

- Alternativpreise und Rankings

8.4 Recht auf Stimme verteidigen

Gesellschaften müssen lernen: Nicht Anpassung, sondern Dissens ist der Motor echter Demokratie.

9. Fazit: Der Preis der Stille

Wer in Wien nicht angepasst ist, zahlt einen hohen Preis: Isolation, Unsichtbarkeit, Existenzangst. Doch wer sich anpasst, zahlt langfristig einen höheren: Er verkauft seine Stimme.

Das Totgeschwiegenwerden ist nicht nur ein Problem einzelner Personen – es ist ein demokratiezersetzender Prozess. Eine Gesellschaft, die ihre Andersdenkenden zum Schweigen bringt, wird selbst stumm. Und stumme Gesellschaften sind gefährlich – sie hören nicht mehr auf Warnungen, sie hinterfragen nicht mehr, sie lernen nicht mehr.

10. Der Appell

„Sichtbarkeit ist Widerstand.“

Wir müssen beginnen, die zu sehen, die man uns nicht zeigen will. Die zu hören, die niemand hören will. Und unsere Stimme zu erheben – nicht nur für uns, sondern für alle, die unsichtbar gemacht wurden. Denn das Recht auf Stimme ist das Fundament jeder freien Gesellschaft. Und Wien – so lebenswert es sein mag – kann nur dann wirklich lebendig sein, wenn es auch laut ist. Unangepasst. Und unbequem. – Josef David