Für G.R.

Ein Tag im Leben des A. E. — Wien, 1938

Er wacht vor dem Wecker auf. Es ist noch dunkel in der kleinen Wohnung, die feucht riecht, seit der Hausverwalter den Kohlenkeller „vorübergehend“ gesperrt hat. A. E. liegt still, hört die Schritte im Stiegenhaus, das Quietschen des Handwagens, mit dem der Milchmann früher kam. Heute ist es der Hausmeister, der die schwarzen Anschlagsrahmen kontrolliert. Auf dem Brett im Erdgeschoß hängen die neuen Verordnungen, eng bedruckte Zeilen, Stempel in Violett und Rot. A. E. weiß: Was gestern noch Gerücht war, ist heute Amt.

Er steht auf, kocht Wasser, prüft die Schublade: Dokumente, die zu einem zweiten Herz geworden sind. Geburtsurkunde. Heiratsurkunde. Gewerbeschein, jetzt ohne Gültigkeit. Bescheid über die Vermögensanmeldung. Die Bestätigung der Bank, dass sein Konto gesperrt sei, mit Ausnahme eines kleinen „Lebenshaltungsbetrags“. Ein Schreiben der Polizei, das ihn für 9 Uhr zu einer „Rücksprache zwecks Auswanderung“ lädt. Und die schmalen, abgenutzten Lichtbilder, die alle Ämter verlangen, als sei Identität etwas, das sich im Format 3×4 cm erledigen ließe.

Draußen ist der Morgen kalt und klar; an der Ecke zur Hauptstraße eine aufgepinselte Schmähung auf der hölzernen Ladentür: „Jude.“ Das war einmal seine Tür. Sein Geschäft — Kurzwaren, Bänder, Garn, kleine Dinge, die aus Handarbeit Würde machten — wurde im Frühjahr „unter kommissarische Verwaltung“ gestellt. Der „Ariseur“, ein junger Mann mit glänzenden Haaren und einer kurzen Liste, war höflich gewesen. Dürr höflich. „Sie sehen doch selbst, wie die Dinge stehen“, hatte er gesagt, als wären „die Dinge“ ein Wetter, kein Wille. Man werde das Inventar erfassen, später werde es einen Kaufvertrag geben. Der Kaufpreis, großzügig „gerundet“, fließe auf ein Sperrkonto. Er dürfe das Haus bis dahin weiter betreten — als Besucher.

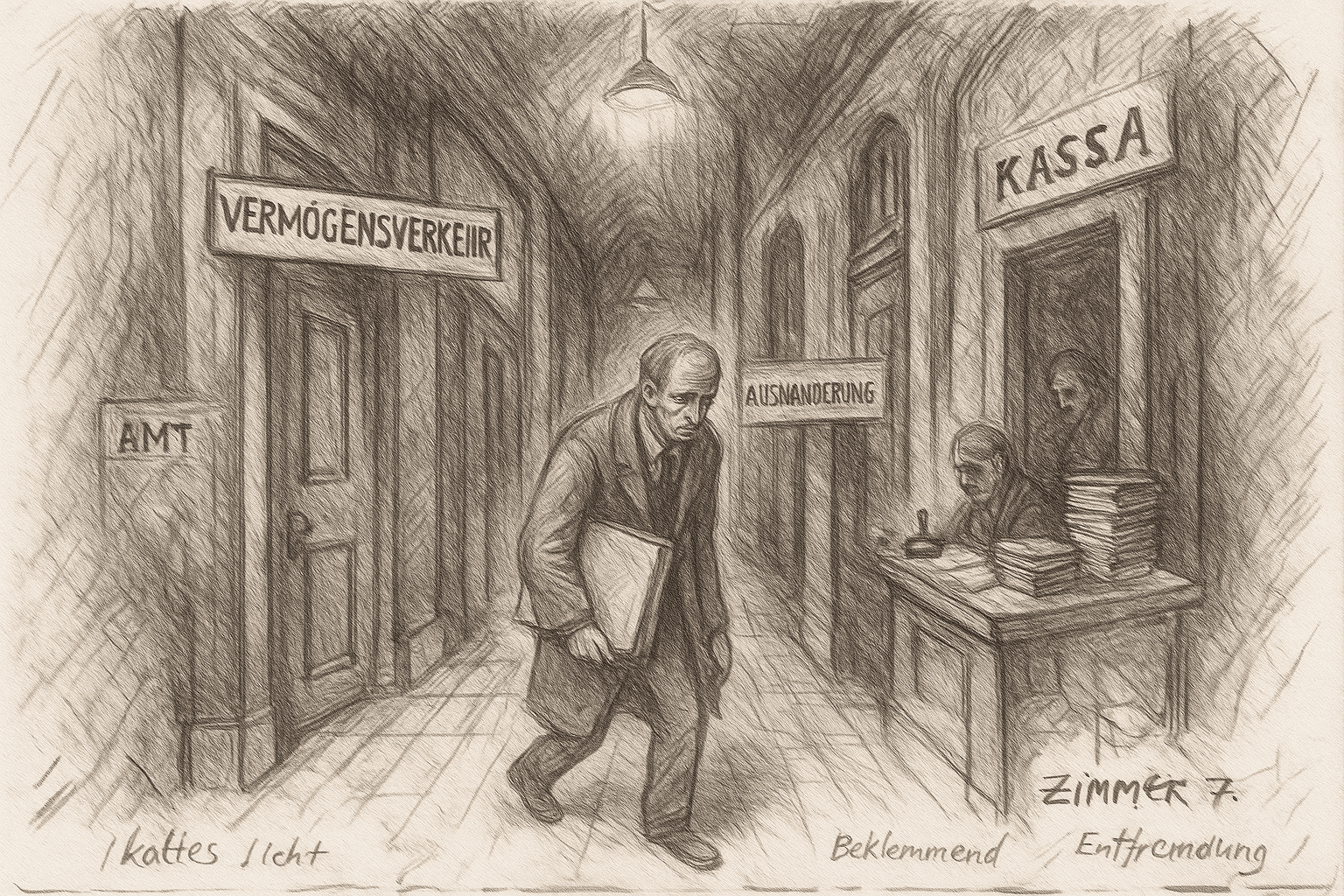

Heute hat A. E. keine Zeit für die Tür. Er geht zum Amt. Vor dem Gebäude eine Schlange, die sich leicht vorwärts schiebt und nur in unmerklichen Sprüngen kürzer wird. Männer in ihren besten Mänteln, Frauen mit Aktentaschen, Daumen auf den Kanten der Mappen, um die Papiere zu bändigen. Ein murmelndes Alphabet der Demütigung: A wie Auszug, B wie Bescheid, C wie „Courage, es wird vorbeigehen“, geflüstert, nicht geglaubt. Drinnen riecht es nach nassem Tuch und Tinte. An der Wand hängt ein Plan: Zimmer 3 — Vermögensverkehr; Zimmer 5 — Polizeiliche Meldesachen; Zimmer 7 — Auswanderung; Zimmer 9 — Kassa.

Als er an die Reihe kommt, hebt die Beamtin nicht den Kopf. „Name?“ — „A. E.“ — „Zweck?“ — „Vorsprache zur Auswanderung, und wegen der Freigabe…“ — „Zuerst Vermögen.“ Der Stempel schlägt auf das Formular, als markiere er fleischliches Gewebe. Im nächsten Zimmer sitzt ein Mann mit schmalem Mund und ordentlicher Handschrift. „Haben Sie die Vermögensanmeldung korrekt und vollständig abgegeben?“ A. E. nickt. „Wertpapiere?“ — „Keine.“ — „Gold?“ — „Einen Ehering.“ — „Den werden Sie, falls nötig, abzuliefern haben.“ Der Mann kritzelt Zahlen, prüft den letzten Steuerbescheid, rechnet. „Reichsfluchtsteuer“, sagt er, als spräche er von einer Straßenbahnlinie. „Der Betrag wird bei der Kassa vermerkt und ist vor Ausstellung weiterer Papiere zu entrichten. Die Auswanderung setzt vollständige Erledigung voraus.“ Ein kurzer Seitenblick, dann: „Nächster Schalter.“

Im Zimmer der „Zentralstelle“ — sie nennen es so, als sei Rationalisierung eine Wohltat — sind die Wege vorgezeichnet. Ein Flussbett aus Tischen, durch das man getrieben wird. Station 1: Personalblatt, die zusätzliche Namensführung steht vorgemerkt; bald werde er „Israel“ als zweiten Vornamen tragen müssen. Station 2: Wohnungsfrage; die Frau hinter dem Tisch fragt ohne Blickkontakt, ob er „Verwandte im Ausland“ habe. „Eine Schwester in Brünn“, sagt A. E. — der Bleistift zögert, setzt wieder an. „Nicht ausreichend. Quoten übervoll.“ Station 3: Reisedokumente; die Beamten verweisen auf ein künftiges „Kennzeichen“ in seinen Papieren, das über Herkunft und Zugehörigkeit keinen Zweifel lasse. Station 4: Kassa — nicht heute, erst wenn Bank und Steueramt ihren Teil erledigt haben. Die bürokratische Effizienz ist makellos: Es gibt keine Lücke, durch die man entweichen könnte, nur eine Richtung, die auf dem Papier „Auswanderung“ heißt und in der Praxis Enteignung meint.

Zur Bank geht er zu Fuß. Die Straßenbahnen sind voller Stimmen; er hört seinen Namen nicht in ihnen. In der Schalterhalle ist es stiller als sonst. Der Kassier, der ihn jahrelang mit einem halben Lächeln begrüßt hat, fährt nun in der Schublade, bis er die richtige Mappe findet. „Hier steht“, sagt er und tippt mit einem kurzen Fingernagel auf die Zeile, „Sperrvermerk. Monatliche Freigabe gemäß Satz X. Eine Sonderfreigabe für Abgaben ist auf Ansuchen möglich, aber…“ Er lässt den Satz hängen wie ein Kleidungsstück, das niemand anziehen will. „…Sie wissen ja.“ A. E. bittet um eine kleine Auszahlung für den Monat, der längst begonnen hat. Der Kassier nickt, zählt langsam. Jedes Geldstück klingt wie eine Fußnote.

Als er den Platz vor der Israelitischen Kultusgemeinde erreicht, stellt er sich wieder an. Drinnen wird Suppe ausgegeben, Beratung, eine Liste mit Adressen von Konsulaten, die manchmal Visa bewilligen. Auf einem Tisch liegt Papier mit englischen Formulierungen: „Affidavit of Support“. Ein junger Mann erklärt, wie man einen Brief an entfernte Verwandte formuliert, ohne zu betteln und doch flehend genug, um durchzudringen. „Schreiben Sie, dass Sie tüchtig sind, dass Sie arbeiten werden, dass Sie niemandem zur Last fallen.“ A. E. denkt an seine Hände, die über Jahrzehnte Waren zuordneten, Farben auswählten, Garn prüften, Kanten säuberten. Tüchtigkeit ist kein Argument mehr, nur ein Rest Stolz.

Am frühen Nachmittag wartet der Hausverwalter vor der Wohnungstür. „Es gab eine Besprechung“, sagt er. „Das Haus muss ordentlich bleiben. Man hat beschlossen, umzustrukturieren. Ihre Wohnung wird gebraucht.“ Das Wort „gebraucht“ brennt. Er wisse, man könne ihn nicht „über Nacht“ hinauswerfen. „Aber Sie verstehen doch.“ A. E. versteht zu viel. Er denkt an die Freunde, die schon zu Verwandten gezogen sind, an die Zimmer, die sich verdichten wie Luft vor einem Gewitter. „Ich suche etwas Kleineres“, sagt er, „vorübergehend.“ Der Verwalter nickt. „Gewiss. Vorübergehend.“

Am Abend legt A. E. die Papiere auf den Tisch. Er glättet die Eselsohren mit der Handfläche. In einer Ecke des Zimmers liegt der Koffer, den er vor Wochen gepackt hat, halb im Scherz, halb in Furcht. Ein Hemd, zwei Unterhemden, ein Rasierzeug, ein Foto der Eltern. Auf dem Foto ist Sommer; der Vater trägt einen Hut. Auf dem Radio rauscht die Stadt, dann marschierende Musik. Die neue Stimme sagt, dies sei ein gerechter Ausgleich, ein notwendiges Ordnen. Sie spricht von „Fremden“, als spräche sie von irgendeiner Last, die von den Schultern fällt. A. E. dreht den Knopf zu.

Er schreibt einen Brief an die Schwester. Er zählt nichts auf — keine Beträge, keine Paragraphen —, sondern beschreibt den Weg durch die Ämter wie eine Landkarte: Hier Stempel A, dort Stempel B, dazwischen der Korridor, den ein Mann mit einer Armbinde kontrolliert. „Man nennt es Auswanderung, liebe R.“, schreibt er, „aber es ist ein Strom, an dessen Quelle Fremde sitzen und an dessen Mündung wir nackt ankommen.“ Er bittet sie, ruhig zu bleiben. Er fügt „Gott schütze dich“ hinzu und lässt es stehen, obwohl er seit Jahren nicht mehr gebetet hat.

Die Nacht fällt rasch. In der Wohnung über ihm wird gelacht; irgendein Fest, vielleicht ein Geburtstag. Lachen ist ein Ton, den die Stadt noch kennt. A. E. denkt an den Tag, den er gelebt hat, und an die vielen, die ihn in die gleiche Richtung ziehen: die geölten Scharniere der Türen, die knappen Sätze hinter den Schaltern, die Logik, die alles in Regeln fasst, damit niemand verantwortlich sein muss. Er erinnert sich an den jungen „Ariseur“, der höflich war und fest; an den Kassier, der mitzählt und mitfühlt, ohne je aufzusehen; an die Frau mit den Formularen, die nie „Bitte“ sagt und doch auch nur eine Schachfigur ist. Ein Uhrwerk, das sich selbst bewundert, weil es genau geht.

Es ist kein Zufall, denkt A. E., dass die Worte schön klingen. „Zentralstelle“, „Verkehr“, „Ordnung“, „Auswanderung“. Sie legen einen Teppich über die Stolpersteine, damit das Straucheln wie ein eigener Fehler aussieht. Die Stadt hat die Kunst gelernt, Gewalt in Verwaltung zu verwandeln. Man nimmt nicht, man „führt zu“. Man stiehlt nicht, man „entzerrt“. Man treibt nicht fort, man „bewilligt die Ausreise“. Alles ist organisiert, also ist es niemand.

Bevor er das Licht löscht, ordnet er die Papiere ein letztes Mal. Er legt das kleine Vermögensverzeichnis ganz nach oben. Darunter die Bescheide, die ihn an die Kassa binden. Dann die Liste der Konsulate, die man morgen abklappern könnte. Er wird früh aufstehen, wieder anstehen, wieder erklären, wieder warten. Vielleicht wird ein Fenster aufgehen, klein wie ein Postschlitz. Vielleicht nicht. Er streicht über den Deckel des Koffers. Von der Straße dringt ein später Ruf herauf, dann Stille.

Ein Tag ist vergangen, der wie viele war und wie keiner sein sollte: mit der Präzision der Bürokratie und der Absicht, ein Leben zu entkernen. A. E. legt sich hin und spürt das Zittern nicht mehr als Furcht, sondern als Müdigkeit. Ein System hat ihn heute einmal mehr in die richtige Richtung geschoben. Es nennt das Ordnung. Er nennt es Vertreibung, die mit einem Stempel beginnt. Morgen wird er wieder gehen. Nicht, weil er hofft, das Rad aufzuhalten, sondern weil er, solange er geht, noch nicht gefallen ist.

2025: Trittsteine – Ein Tag im Leben Wiens

Trittsteine vor den Wohnungen der Vertriebenen. Menschen eilen achtlos vorbei, manch einer tritt darauf. Ein Tag im Leben Wiens.

06:43 Uhr. Ein Mann mit Pappbecher hetzt über den Gehsteig. Der Kaffee schwappt, sein Blick hängt an der Ampel. Unter seiner Sohle schimmert Messing. Drei Namen, drei Daten. Ein Atemzug später ist er schon beim Zebrastreifen. Er hat nicht absichtlich getreten. Er hat nur keine Zeit.

07:12 Uhr. Eine Frau wischt die Stufe vor ihrem Portal. Sie poliert auch die kleinen Platten im Asphalt, weil man das hier eben so macht. Mit der Zahnbürste reibt sie den grauen Film aus den Buchstaben. Danach stehen die Namen klar da, als hätten sie eben erst das Haus verlassen. Sie nickt ihnen zu wie Nachbarn.

07:58 Uhr. Zwei Volksschulklassen nähren sich einer Kreuzung. Die Lehrerin kniet hin, zeigt mit dem Finger auf die Jahreszahlen. „Das war hier“, sagt sie. Nicht irgendwo, nicht im Geschichtsbuch, sondern hier. Ein Bub fragt: „Wohin sind sie gegangen?“ Ein Mädchen sagt: „Sie wurden weggeschickt.“ Die Lehrerin atmet ein, korrigiert: „Sie wurden vertrieben.“ Der Unterschied passt schwer in einen Kinderkopf – und bleibt vielleicht gerade deshalb hängen.

09:25 Uhr. Ein Paketbote schiebt sein Rad. Die Rollen ruckeln über die Kanten. Er liest nicht, er trägt. Doch an der nächsten Ampel tippt er den Namen in sein Handy. Im Pausenraum wird er später die Kurzfassung erzählen: „Unter meiner Tour… da liegen Namen.“

11:03 Uhr. Touristen heben die Handykameras. Ein Plakat im Museum hat sie hergeführt, jetzt suchen sie auf dem Boden der Stadt. Sie fotografieren die glänzende Fläche, ihr Gesicht spiegelt sich darin. Sie probieren, die Reflexion zu vermeiden, aber es geht kaum. Die Gegenwart will ins Bild. Einer fragt: „Darf man da draufsteigen?“ Die Antwort ist körperlich: Sie machen einen Schritt zur Seite.

12:20 Uhr. Ein Fiaker dreht in die Gasse ein, das Hufeisen klackt über Metall. Der Kutscher grüßt, die Pferde schwitzen in der schwülen Luft. Eine ältere Frau bleibt stehen, streicht über einen der Steine. „Hier hat meine Tante gewohnt.“ Der Satz endet nicht. Er hat kein Verb, nur Gewicht.

14:07 Uhr. Regen. Die Tropfen sammeln sich in den Vertiefungen der Buchstaben. Für eine halbe Stunde werden die Namen zu Miniaturbrunnen. Dann spült der Abfluss die Pfützen fort. Zurück bleibt der Glanz. Und die Frage, wie viel ein Name aushält.

15:31 Uhr. Ein Bezirksmitarbeiter hält, legt den Warnblinker. Er stellt ein dreieckiges Schild auf: ACHTUNG ARBEITEN AM GEHSTEIG. Er kontrolliert die Verankerung, prüft, ob die Platten plan liegen. Bürokratie als Pflege, denkt er, und wundert sich selbst über das Wort. Er fotografiert die Stelle für die Akte. Es ist der nüchternste Dienst der Erinnerung und vielleicht einer der wichtigsten.

17:45 Uhr. Vor einem Supermarkt streiten zwei Männer. Der eine sagt, es müsse jetzt endlich „ein Schlussstrich“ sein. Der andere zeigt wortlos auf den Boden. Beide schweigen. Sie stehen nebeneinander und schauen hinunter, so lange, bis der Streit in einen Kloß im Hals umschlägt. Dann gehen sie weiter, jeder in eine andere Richtung, beide langsamer.

19:02 Uhr. Ein Kind kreidet mit bunten Linien um die Platten herum. Keine Blumen, nur Ringe, die die Namen einrahmen. „Damit die Leute nicht drauftreten“, sagt es. Die Mutter lächelt und erklärt, dass die Steine gesehen werden wollen. „Man darf sie berühren. Man soll sie lesen.“ Das Kind nickt und setzt einen letzten Kreis, dünn und hell.

20:30 Uhr. In einem Fenster im zweiten Stock brennt eine Kerze. Unten am Gehsteig werden die Buchstaben warm. Ein Paar bleibt stehen, liest leise. Sie kennen die Straße seit Jahren; heute fällt ihnen zum ersten Mal auf, dass sie Namen trägt wie Schultern. „Wir gehen hier jeden Abend“, sagt sie. „Dann lesen wir ab jetzt jeden Abend einen.“

23:58 Uhr. Die Reinigungsmaschine der Stadt rollt an. Ihr Wasserfächer rauscht über den Asphalt, stoppt kurz vor dem Messing. Der Fahrer lenkt mit einem kleinen Korrekturschlenker daran vorbei. Es ist Routine. Und doch ein Entschluss.

Zwischendurch: Schritte, Taschen, Hunde, Fahrräder, Kinderwägen, Einkaufswagerln. Wien als ständiger Fluss. Nicht jeder, der vorübergeht, sieht. Nicht jeder, der liest, versteht. Aber die Steine bleiben. Sie sind keine Stolperfallen, sondern Ankerpunkte. Sie halten die Stadt fest, wo sie sonst fortdriften würde in das bequeme „Früher war woanders“.

Die Trittsteine sind klein. Gerade groß genug für einen Namen, zwei Daten, eine Zeile Wirklichkeit. Sie sind keine Denkmäler über der Stadt, sondern in ihr. Sie stellen keine Fragen, sie geben Antworten: Hier. Dieser Mensch. Dieses Haus. Dieses Datum. Der Rest ist unsere Aufgabe.

Und so geht ein Tag in Wien zu Ende. Menschen eilen achtlos vorbei, manch einer tritt darauf. Manch eine bleibt stehen. Manch einer poliert. Manch eine flüstert einen Namen. Es reicht nicht. Aber es ist ein Anfang für morgen. Wer Namen liest, ändert seinen Schritt.