Ein kritisches Essay

Österreich ist ein Land der Verwaltung. Ein Land, das sich seit Jahrzehnten darauf spezialisiert hat, Prozesse zu pflegen statt Probleme zu lösen, Zuständigkeiten zu klären statt Verantwortung zu übernehmen, Akten zu bewegen statt Menschen zu bewegen. Ein Staat, der nicht durch Macht, Mut oder Modernisierung definiert ist, sondern durch Ordner, Formulare und „es geht sich nicht aus“-Mentalität.

Dieses Essay zeigt in aller Klarheit: Der österreichische Verwaltungsstaat ist kein Unfall, sondern ein System. Ein Ökosystem der Zuständigkeit, das vom Bundespräsidenten bis zum Hausverwalter hinunter dieselbe Haltung kultiviert: Verwalten statt Gestalten.

1. Die Spitze: Der Bundespräsident – Symbol der Haltung, nicht der Führung

Der Bundespräsident soll eigentlich moralische Orientierung geben, Krisen moderieren, äußere Bedrohungen deuten. In Österreich aber ist er vor allem ein Zeremonien-Verwalter.

Er „prüft“, „unterzeichnet“, „mahnt“, „ruft zur Besonnenheit auf“.

Alles korrekt, alles würdevoll – aber ohne Konsequenz.

Sein Amt ist der Spiegel des Staates: viel Form, wenig Wirkung.

2. Die Ministerien: Verwaltungsmaschinen mit politischer Fassade

Jedes Ministerium ist mit einer Ministerin oder einem Minister besetzt, die/der „gestalten“ möchte – und sich schnell in einer Beamtenstruktur wiederfindet, die wie ein Betonblock jede Reformenergie absorbiert.

Die österreichische Verwaltung funktioniert nach einem Prinzip:

Nichts darf schiefgehen. Und nichts darf sich ändern.

Daher wird alles dokumentiert, abgesichert, geprüft, weitergereicht, koordiniert, vertagt, verschoben.

Reformen werden angekündigt und verwaltet – aber nie umgesetzt.

3. Die Länder & Gemeinden: Feudalstrukturen in neuem Gewand

Die föderale Struktur Österreichs erzeugt eine doppelte Verwaltungswirklichkeit:

Bund und Länder verwalten parallel, kompetenzüberlappend, konfliktscheu.

Jeder hat seinen Bereich. Jeder seine „Hoheit“.

Die Bürgermeister wiederum verwalten lokale Routinen:

Feste, Förderungen, Feuerwehrfotos, Flächenwidmung.

Nicht selten mutiert ein Rathaus zum Mini-Fürstentum der Beständigkeit:

„So hamma’s immer g’macht.“

4. Gesellschaft & Wirtschaft: Vom Bürger bis zum Unternehmer in der Verwalterrolle

Der österreichische Bürger ist kulturell konditioniert:

Ja nicht auffallen. Ja keine Fehler machen.

Der Unternehmer?

Er ist umstellt von Formularen, Auflagen, Bewilligungen, Kontrollorganen.

Er verwaltet Risiko, statt es einzugehen.

Er verwaltet Arbeitskräfte, statt Produktivität zu entfesseln.

Er verwaltet Bürokratie, statt Innovation zu treiben.

5. Die wahre Macht: Die Verwaltung selbst

Österreichs Verwaltung ist nicht politisch – sie ist mental.

Es ist eine Kultur, ein unsichtbarer Code:

- Verantwortung wird nach oben delegiert.

- Initiative wird misstrauisch beobachtet.

- Geschwindigkeit gilt als Gefahr.

- Digitale Prozesse gelten als unheimlich.

- Der Bürger ist ein Antragsteller, kein Partner.

Der Satz „Das geht so nicht“ ist der eigentliche Verfassungsartikel, der alles regelt.

6. Der Verwaltungsstaat im Alltag: Der Hausverwalter als Mikrokosmos

Ganz unten im System – und doch voll Ausdruck seiner Logik – steht der österreichische Hausverwalter.

Er verwaltet die Hausordnung, das Stiegenhaus, die Müllplätze, die Fenster, die Türen, die „Liegenschaft“.

Immer korrekt.

Immer ordnungsgemäß.

Immer verwaltend.

Der Hausverwalter ist der letzte lokale Repräsentant eines Staates, der glaubt, Verwaltung sei ein Wert an sich.

7. Die zentrale Diagnose: Österreich leidet an Verwaltitis

Keine Krankheit zerstört mehr Zukunftskraft als Verwaltitis – die systemische Unfähigkeit, in Entscheidungen, Lösungen und mutige Umsetzung zu wechseln.

Symptome:

- Überfülle an Verfahren

- Überregulierte Lebensbereiche

- Überlappende Kompetenzen

- Unterdurchschnittliche Innovationskraft

- Unterdurchschnittliche Digitalisierung

- Überdurchschnittliche Behördenkontakte pro Bürger

- Politische Kommunikation statt Umsetzung

Die Folge:

Stagnation als Dauerzustand.

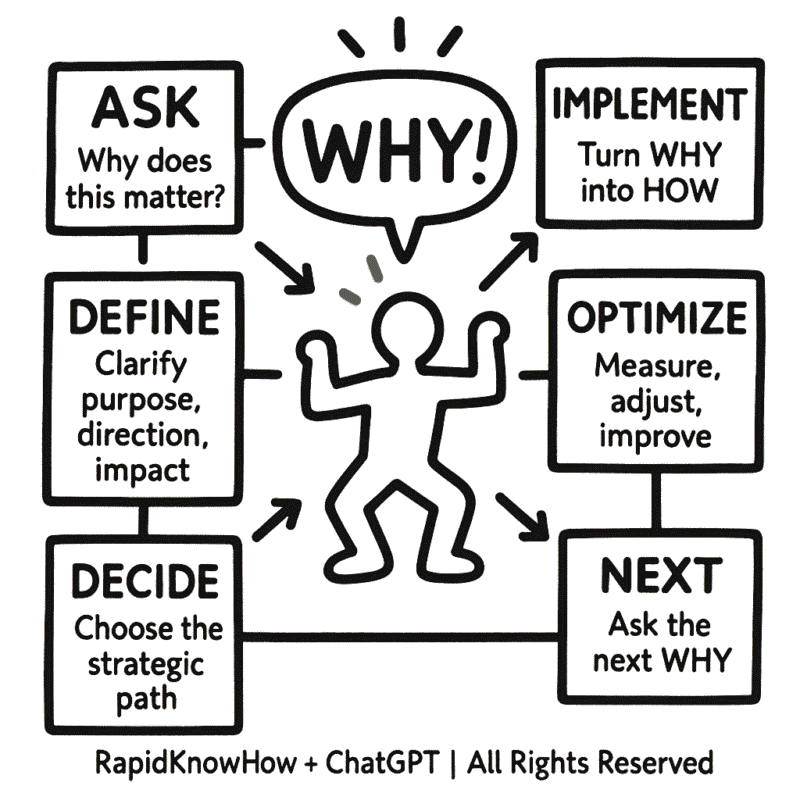

8. Was fehlt? – Nicht Ressourcen. Nicht Intelligenz. Sondern Mut zur Führung

Österreich hat Talente.

Österreich hat Kapital.

Österreich hat Erfahrung.

Was fehlt, ist Führung, nicht Verwaltung.

Führung bedeutet:

- Entscheidungen treffen

- Komplexität reduzieren

- Digitalisieren statt diskutieren

- Bürger befähigen statt kleinhalten

- Innovation ermöglichen statt verhindern

- Verantwortung übernehmen statt weiterdelegieren

Dieser kulturelle Shift ist kein technisches, sondern ein mentales Projekt.

9. Der Weg heraus: Vom Verwaltungsstaat zum Gestaltungsstaat

Drei Schritte definieren den Ausweg:

1. Zuständigkeiten halbieren

Weniger Doppelungen → mehr Klarheit → weniger Verwaltungsenergie.

2. Digital First = Default

Nicht als „Projekt“, sondern als gesetzlicher Normalfall.

3. Verantwortung verlagern

Von oben nach unten → Bürger, Gemeinden, Unternehmer erhalten Gestaltungsfreiheit.

Das System wird schlanker, agiler, menschlicher.

10. Schluss: Österreich kann mehr – wenn es aufhört zu verwalten

Dieses Land hat alles, was es braucht, um zu glänzen:

Wissen, Wohlstand, Sicherheit, Kreativität, Infrastruktur.

Was fehlt, ist nur eines:

Der Mut, das Verwalten zu stoppen und das Gestalten zu beginnen.

Solange der Bundespräsident verwaltet, die Ministerien verwalten, die Länder verwalten, die Gemeinden verwalten, die Bürger verwalten und selbst der Hausverwalter verwaltet – wird Österreich stehen.

Wenn Österreich jedoch beginnt, zu führen, zu entscheiden und zu handeln,

dann wird es zum Land, das es längst sein könnte:

Ein Gestaltungsstaat mit Zukunft.